الذكرى الرابعة لرحيل الشاعر محمد طه القدّال

الشاعر محمد نجيب محمد علي: استطاع أن يفتح مسارب شاسعة للغة الريف والمدينة

صلاح فرح: رسم لوحات تشكيلية في شعره للبيئة السودانية

صلاح يوسف: أدهشنا بقصائده في السبعينيات رغم صغر سنه

على سعيد: ربط الشعر بالدراما من قلب الواقع السياسي

(نحن أهل الفرحة جينا

لا المدامع وقفتنا ولاالحكايات الحزينة)

في تَذكُّر الشاعر محمد طه القدال في ذاكراه الرابعة

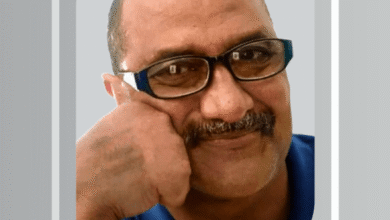

محمد إسماعيل- أفق جديد

عُرف محمد طه القدال بمفرداته الخاصة المستمدة من البيئة الثقافية واللغوية التي نشأ فيها في منطقة قرية حليوة جنوب ولاية الجزيرة. قال عنه الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي “واحد من أفضل شعراء العامية في السودان”.

بدأ القدال مسيرته الشعرية في نهاية ستينيات القرن الماضي، لكن نجمه سطع بقوة بداية الثمانينيات، حيث برز كشاعر ثوري، وجد شعره صدى كبيرًا في الشارع السوداني في ذلك الوقت. يعتبره البعض أحد ملهمي انتفاضة أبريل 1985 ثم ثورة ديسمبر 2019. “أفق جديد” التقت بعدد من الكتاب والمثقفين في إفادات بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيله.

تفرد خاص

قال الشاعر محمد نجيب: محمد طه القدال هو أحد شعراء السبعينيات الذين جاءوا بأحلام ورؤى ثقافية مختلفة ومتمردة على ما كان سائدًا، وفي ذلك الزمان كان التنافس الثقافي والإبداعي سمة ميزت أبناء الجيل، كل منهم كان يسعى للتجاوز من خلال القراءة والتجارب والتجريب لخلق تفرد خاص.

وفى الوقت ذاته أسهمت المنتديات الثقافية والحراك الإبداعي والسياسي في الجامعات في إذكاء وهج الكلمة والإبداع. وأيضًا جمهور السبعينيات من القراء وممن يتابعون النشاطات الثقافية كان مختلفًا عن القراء والمتابعين في زماننا هذا، مما أسهم في إشعال نار التنافس بين الشعراء والكتاب.

وأضاف: لقد تميز الراحل القدال بثقافة سياسية واجتماعية وإنسانية وسياسية وظفها في كتاباته ومنحته حضوره الجماهيرى الكبير، مثلًا كتابته عن السيول وعن الختان وانفصال الجنوب، والقصائد العاشقة أيضًا.

وتابع: كتابات القدال لم تكن منكفئة على الخاص بقدر ما كانت ترتبط بالعام وبالآخرين، فالحبيبة كانت هي الأنثى والوطن والمستقبل الآتي، كما أن لقصائده حضورها في ساحة الأغنية عند عقد الجلاد ومصطفى سيد أحمد وغيرهم، ورغم صعوبة اللهجة القروية لبيئته لكنه منحها سماتها الموسيقية التى فتحت لها أبواب الشهرة.

ولفت نجيب إلى أن الشاعر الراحل استفاد كثيرًا من التراث السوداني والعربي في توظيفه في البناء الدرامي والسردي لقصائده، ونجح في ذلك وهو ما نلاحظه في تناول القضية الفلسطينية واستفادته من الرمز في رسم كلماته المقاومة للديكتاتوريات التي حكمت السودان .

كما أسهم القدال من خلال الوظائف التى عمل بها في فتح فضاءات كثيرة للثقافة والإبداع في منتدى دال الثقافي مثلًا، حيث ولد بيت العود وتمت طباعة العديد من الكتب، بجانب الندوات الثقافية الإبداعية الأسبوعية، على حد قول نجيب.

وأضاف: لا نغفل أيضًا مساهماته في الحراك الجماهيري الثوري الذي عرضه في بعض الأحيان للاعتقال والمساءلة من قبل الأجهزة الأمنية من قبل الأنظمة. وأردف: دون شك الشاعر القدال صوت متفرد ومتميز استطاع أن يفتح مسارب لفضاءات شاسعة للغة الريف والمدينة، واستنهاض التراث كرافد بنيوي يضيء من خلال القصيدة العامية. وأيضًا حاول في بعض كتاباته المزاوجة بين العامي الفصيح لبناء فضاء لغوي أشمل، ولرسم عالم فني يجمع بين بساطة الكلمة الشعرية وعمقها.

وأشار نجيب إلى أن أعماله تحتاج لدراسات عديدة من قبل النقاد لسبر أبعاد إرثه الشعري الذي تركه لنا.

أما الدكتور القاص أشرف مبارك فتحدث عن المسرح الشعري والبناء الفني في قصيدته (مسدار أبو السُرّة لليانكي)، مؤكدًا أن البناء الفني المسرحي في مسدار أبو السُرّة لليانكي، يمثل أحد الأعمدة الأساسية في تجربة الشاعر محمد طه القدّال.

ويرى أن هذا الأسلوب لا يقتصر على هذه القصيدة فحسب، بل يميز عددًا من نصوصه التي تتسم بالحركة، وتعدد الأصوات، وتصاعد الحدث وتوتره.

وأشار في حديثه لـ(أفق جديد) أن الشاعر لا يكتفي بتسجيل مشاعر ذاتية، بل ينحت مسرحًا شعريًا ينبض بالحياة، مكتمل العناصر من شخصيات وحوار وصراع.

وزاد: إن من أبرز التقنيات التي يعتمدها في بناء هذا المسرح الشعري تهيئة المشهد وكأن القصيدة تُعرض على خشبة مسرح. يفتتح بعض قصائده بوصف دقيق للمكان والزمان والشخصيات، ممهدًا بذلك للمشهد الشعري كما يفعل المسرحي حين يهيئ المتلقي للدخول في العوالم التخيلية للنص. حيث يتحول السرد في كثير من الأحيان إلى حوار حي بين الشخصيات داخل النص. هذا الحوار لا يكشف فقط ملامح الشخصيات، بل يبرز تعقيدات الصراع والدوافع النفسية والاجتماعية التي تحركها.

ويوضح د. أشرف أن الشاعر القدال استطاع أن يوظف مفردات تنقل الصوت والحركة مثل (أردَرُب) لصوت انهيار الحائط ما يجعل الصورة الشعرية لديه مجسدة صوتيًا وبصريًا في ذهن القارئ أو المستمع.

َوقال: نلاحظ كيف ينتقل من مشهد إلى آخر بانسيابية مع احتفاظه بالتوتر الدرامي، مما يخلق إيقاعًا سرديًا يحاكي العرض المسرحي في تشويقه.

وأشار إلى البعد الدرامي لدى بعض الشخصيات كما في (أبو السُرّة لليانكى) مضيفًا: “يحيل صراع حضاري/سياسي يتجاوز حدود الواقع المباشر”.

وعن قصيدة (السيل) يمضي قائلًا: هنا يرسم القدّال مشهدًا دراميًا لكارثة طبيعية. يبدأ بوصف المكان وأهله، ثم ينتقل تدريجيًا إلى حوار بين أحمد وأبيه، وصولًا إلى زوجته، في مشهد متكامل البنية والتأثير.

وكلام الرتينة بت سالم: وهنا تجسد القصيدة صورة المحبوبة لا بوصفها موضوعًا غنائيًا، بل من خلال بُعد درامي يتقاطع فيه العاطفي مع الاجتماعي.

وأردف مؤكدًا أن البناء المسرحي في شعر القدال ليس مجرد تقنية ظرفية بل هو أسلوب يميز محمد طه القدّال.

وختم قائلًا: لقد نجح في نقل الشعر العامي من طابعه الغنائي الفردي إلى أفق أرحب، تُبنى فيه القصيدة بوصفها مشهدًا حيًا، تتشابك فيه الشخصيات والحوار والدراما، في خدمة رؤية إنسانية وجمالية عميقة.

من جانبه يقول الصحفي والناقد صلاح يوسف: في أوائل السبعينيات درجنا ونحن شلة أصدقاء من أعضاء تجمع الكتاب والفنانين التقدميين المعروف اختصارًا بـ (أبادماك)، على تقديم ندوات شعرية في مختلف الأندية الاجتماعية والرياضية والثقافية التي تنتمي لمناطق مختلفة، وتلك الخاصة بموظفي البنوك والشركات.

وأضاف: في ندوة شعرية بأحد أندية الموظفين الكائنة شرق سينما كلوزيوم تغيب المسؤول الثقافي عن الدار رغم توفيره لكل المعينات الصوتية والإعلانية وتهيئته لمكان الندوة، لدرجة أن الحضور كان مميزًا ونوعيًا الشيء الذي جعلنا في حيرة من أمرنا بين الإلغاء أو انتظاره ونحن لا ندري سبب تغيبه.

وتابع: هنا اقترح بعض مسؤولي الدار، إقامة الندوة، وتكليفي لإدارتها، إضافة إلى المشاركة بالقراءة مع الشعراء، حدربي محمد سعد، ونصر الدين سنادة، وصديق ضرار، وصلاح الدين حاج سعيد، وعبد العزيز جمال الدين، وإلياس فتح الرحمن، رحم الله المتوفين منهم وأطال أعمار من لا يزالون على قيد الحياة.

ومضى صلاح قائلًا: ما يهمني هنا أن أحد الشباب الحاضرين، طلب مني السماح له بالمشاركة معنا بتقديم بعض قصائده، فاستدعيته للمنصة وطلبت منه تعريف نفسه قبل القراءة. قال ذلك الشاب إن اسمه (محمد طه القدال)، وهو لم يكن معروفًا بالنسبة لنا من قبل وربما كذلك لأغلب الحاضرين.

ووصف المشهد حينها: لقد أدهشنا بقصائده، وطريقة إلقائه المتمرسة رغم صغر سنه في ذلك الوقت، وقد كان في ما قدمه إضافة للندوة لأن مدارس الشعراء المشاركين كانت متنوعة، إذ كان بينهم من يجيد الشعر الغنائي، ومن يتعامل باللغة الفصحى، ومن يغرق في الرمزية، وبينهم من يشرب من نهل العامية ذات القاموس الراضع من ثدي الشايقية، ولذا كانت تلك سانحة لإضافته لمجموعتنا في ندوات أخرى,

وأضاف: ومنذ تلك اللحظة ظللنا نتابع إنتاجه الشعري، وتطوره تنويعًا وتلمُّسًا للعديدِ من الهموم الإنسانية، خاصة وأنه كان دائمًا ينحاز إلى الضعفاء والمظلومين والمسحوقين والمهمشين، أفراداً كانوا أو جماعات.

وقال: بعد أن ذاع صيته أخذ موقعه في الساحة انتشارًا عبر الصحف والمجلات الأدبية والإذاعة والتلفزيون، وشق طريقه عبر إسهامه في الساحة الثقافية، حتى صار رقمًا لا تتخطاه الملاحق الثقافية بالصحف، أو المنابر الأدبية أو البرامج الثقافية في الإذاعة والتلفزيون، ثم حين تم تأسيس اتحاد الكتاب السودانيين صار عضوًا بارزًا ونشطًا لا يتوانى في المشاركات في مختلف الفعاليات، بل إنه تدرج وظيفيًا ليكون مسؤولًا عن برامج مركز التميز الثقافي التابع لشركة دال الثقافي.

صور مستمدة من الحياة اليومية:

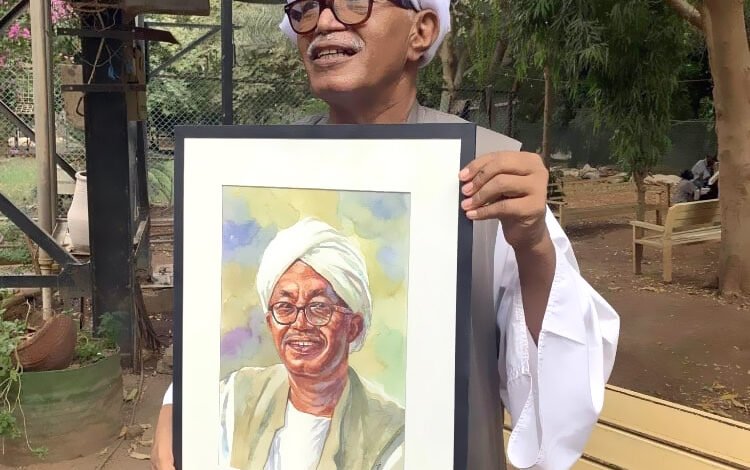

تناول الفنان التشكيلي صلاح فرح في حديثه لـ”أفق جديد” اللوحات التشكيلية في شعر الشاعر الراحل القدال قائلًا: إنها تستمد في الغالب من الطبيعة. وذكر أن قصائده تصاوير تستخدم لأغراض توضيحية وزخرفية وباعثة للذكريات والعواطف.

ونوه إلى أن كثيرًا من أشعار القدال رمزية في تعبيرها عن اهتمامات، ومثل الشاعر نفسه. وأضاف: نلحظ صورًا كلامية تناسب الموقف، وتعبر عن حيوية خياله، وعن علاقته الوطيدة ببيئته وإنسانها. فالصور المتعلقة في طابعها وروحها لأنها مستمدة من الحياة اليومية، ففي شعر القدال نجد صورًا تكاد تكون ملموسة عبر خيالات خصبة، ورؤى مجازية بادية في الاستعارات والتشريعات والرموز البليغة.

ويمضي صلاح فرح قائلًا: يستخدم محمد طه القدال، تصاوير حوارية متبادلة بين جوهر المعنى والمقارنة المستخدمة لتصويره، وعلى سبيل المثال قصيدته (أمونة) يبدو كل من الشاعر والوطن كمغنيين، وكلاهما مرتبط بالآخر بصورة موسيقية عميقة .

(تور عفين الشين أنى

وإنت في شوفك تكاتك رفة الطير والحفيف

وإنت في خوفك تكاتل عينة الجلبت خريف

بطنك كرشت غي البنات نافي

دقنك حمست جلدك خرش ما في)

وأشار إلى أن اللوحات التشكيلية متنوعة في شعره من الصور الحسية والسمعية واللمسية والذوقية البصرية. كما أنه من خلال أشعاره رسم صورًا واقعية للبيئة السودانية ومكوناتها الريفية.

من القصيدة إلى الخشبة:

بدوره يقول الناقد المسرحي علي سعيد لـ”أفق جديد”، إنه منذ نشأة التعبير الفني، ارتبط الشعر بالمشهد، وتقاطعت القصيدة مع المسرح، بوصفهما شكلين للبوح الجماعي.

واستطرد: إذا كانت الدراما الكلاسيكية قد خرجت من رحم الشعر، فإن القصيدة العربية الشفاهية، وفي مقدمتها السودانية، احتفظت ببنية درامية كامنة في التوتر، والمشهد، وتعدد الأصوات.

وأضاف: وقد شكل المسدار الشعبي مثالًا على ذلك نصًا ساردًا، نابضًا بالحركة والصراع، وأقرب إلى القصيدة المسرحية في روحه من حيث الشكل، وإن ظل خارج التصنيفات الأدبية، مضيفًا: في هذا السياق، تتجلى تجربة الشاعر السوداني محمد طه القدّال (1951–2021)، الذي أعاد ربط الشعر بالدراما من قلب الواقع السياسي والاجتماعي، ومن داخل العامية السودانية.

وتابع: لم يكن مجرد شاعر للإلقاء، بل مؤديًا شعريًا، ينقل القصيدة من الصفحة إلى المنصة، كمن يؤدي دورًا ويشرك فيه الجمهور، وفي نصوصه، تحضر الشخصية، ويتكون المشهد، ويتصاعد التوتر، لتصبح القصيدة فعلًا أدائيًا متكاملًا.

يؤكد على سعيد في إفادته أن القدال لم يكتف بوصف الواقع، بل خاضه شعريًا، قصائده مشحونة بالمفارقة والانفعال والحوار الضمني، ما يجعل العديد من نصوصه صالحة للتقديم كمونودراما شعرية أو مشاهد مسرحية.

وأشار إلى أن أبرز تجليات هذا البعد ما خُتمت به مسرحية (بنات في ورطة)، للكاتب الدرامي أحمد دفع الله عجيب، من نص شعري له يصور المرأة السودانية في لحظة تحدٍ جماعي:

(هن مارقات خلاهِن / ما مارقات براهِن

لي بصاص حِداهِن / أو قصاص براهِن

لو الضيم رماهِن / هِنْ ياهِنْ / وما هِنْ)

وقال: في هذا المقطع تتجلى شاعرية القدال في بناء مشهد حركي مكتمل العناصر. تتقدم شخصيات جماعية نسوية نحو الفعل ليس بدافع فردي، بل بوعي جمعي يتحدى سلطة المراقبة والملاحقة. مفردتا (البصاص) و(القصاص) تحيلان إلى عيون تترصد وخطى تتتبع الأثر، ما يضفي على المشهد توترًا بوليسيًا اجتماعيًا ضمنيًا.

ويواصل قائلًا: والتركيب التكراري المكثف “هِن” يرسخ الإيقاع الجماعي، ويمنح النص بنية إنشادية مشهدية، فيما تتابع الأفعال (مرقن..تراهن ..ماهِن) يضفي عليه ديناميكية صوتية وبصرية. أما البيت الختامي (هِنْ ياهِنْ / وما هِنْ فهو قفلة درامية مكثفة، تؤكد حضورًا متماسكًا وهوية لا تنكر، في مواجهة قوى القهر والتقليل والمحو.

وزاد: ولم يكن ذلك عرضًا عابرًا، بل نهجًا شعريًا واعيًا .

ويضيف علي سعيد: القدّال كثيرًا ما وصف نفسه بأنه شاعر ترابادور، الشاعر الجوال الذي يحمل قصيدته في صوته وجسده، ويقف بها أمام الناس لا ليقرأ، بل ليمثل، لا يقيم في النص، بل يتنقل به، كمن يتقصد المسرح حتى في القصيدة. لم يكن يكتب ليقرأ فقط، بل ليرى ويتفاعل معه، كعرض حي من الكلمة واللحم.

(نحن أهل الفرحة جينا

لا المدامع وقفتنا ولا الحكايات الحزينة)

بهذه الكلمات، لا يفتتح محمد طه القدّال قصيدة فحسب، بل يفتتح موقفًا. فهو (الترابادور) الذي لا يتكئ على الرثاء ولا يقيم في الحزن، بل ينهض من داخله، ويعيد تأثيث اللغة لتكون ساحة للفرح المقاوم، وللكلمة التي تمشي بين الناس.

وأشار سعيد إلى أن القصيدة عند القدّال لا تلقى لتسمع فقط بل لتجسد، لترى، لتردد لتتحول إلى حالة جماعية نابضة بالحياة حيث الكلمة موقف والجسد معنى. والجمهور شريك في خلق النص.

ويقول: إنه شاعر لا يتعالى على لغته ولا جمهوره، بل يصعد إليهما معًا، بحس درامي فطري يجعل من كل بيت عرضًا، ومن كل إلقاء وقوفًا على خشبة الشعر.