محمد جلواك: لا يهمني سؤال من أطلق الطلقة الأولى..

ما يهمني من يضع نهاية لآلام وأوجاع السودانيين

حاوره: الزين عثمان

في زمن صار فيه الموت خبرًا يوميًا، وصرنا نعدّ الضحايا أكثر مما نحفظ أسماء الأحياء، تتراجع الأسئلة الكبرى إلى هامش الخراب، ليفرض سؤال واحد نفسه: من يضع حدًا لهذا النزيف؟

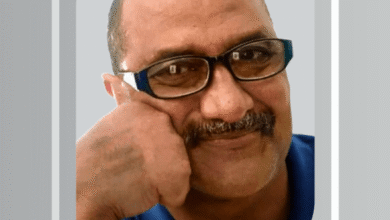

من قلب الحرب، لا من على مقاعد المسرح، يخرج صوت الكوميديان محمد جلواك، لا ليضحكنا، بل ليحكي عن مأساة الحرب من موقع الشاهد والمجروح معًا.

في هذا الحوار، نكتشف فنانًا صار مرسالًا للناس، وناشطًا يغيث، وإنسانًا تقاسم الرعب والخوف والعدس منتهي الصلاحية مع شعبه.

جلواك لا يسأل: من أطلق الطلقة الأولى؟ بل يسأل: لماذا يقتل السوداني سودانيًا؟ وكيف صارت البلاد مسرحًا بلا جمهور، وساحة لصراع لا منتصر فيه إلا الموت؟

كما لا يحدثنا جلواك عن تجاربه الفنية أو حضوره الإعلامي، ولكنه يضعنا وجهًا لوجه أمام مأساة وطن، عايشها عن قرب، واحتملها بشجاعة، وبعين واحدة وبصيرة مفتوحة.

من شوارع الخرطوم إلى غرف الواحة المعتمة، ومن نداءات “نتشايل” إلى صمته القسري على الشاشات.

يُعري جلواك تفاصيل الحرب، ويطرح أسئلتها الكبرى: لماذا نتحارب؟ ومن يُنهي هذا العبث؟

في زمن مسكون بالحزن، لم يعد أمامنا سوى أن نفعل كما يفعل التاجر المفلس: نبحث في دفاترنا القديمة، ننبش في أرشيف الوجع، لعلنا نجد شيئًا من العزاء. لكن ذاكرة الحرب لا تسعفنا، فالذين تساقطوا موتى، لم يكونوا فقط برصاص البنادق، بل بالجوع، وانعدام الدواء، وغياب المعنى.

جلواك، الفنان الكوميدي، الممثل، والإعلامي، لم يعد يرسل عبر هاتفه مقاطع الضحك، بل نداءات الاستغاثة، تتقدمها عبارة واحدة: “انقذوهم”.

هاتفه صار منبرًا، وبصيرته لم تفقد وهجها رغم أن إحدى عينيه انطفأت بفعل شاشة لا تنام.

حين تتشابه المدن في أوجاعها، يصير أجمل حب هو ذاك الذي تلتقيه وأنت تبحث عن شيء آخر.

كنا نبحث عن فنان نحاوره عن الفن، فوجدنا إنسانًا يتكئ على ذاكرة الوطن والحرب والكرامة المسلوبة.

حوار مع محمد جلواك لا يُمكن المرور عليه مرور الكرام؛ هو غوص في الذات، وتيه في شوارع الخرطوم، ورحلة بين ما قبل الطلقة الأولى وما بعدها.

يحكي جلواك عن كيف تحول وطن كامل لمجرد شاشة في هاتف تحمل لك أخبار “الجغم والمتك” وتداعياتها، وكيف لرصاص يتم تبادله في المدينة الرياضية بين من كانوا واحدًا أن يحول بلدًا كاملًا لـ “متسولين” لحقهم في الحياة .

يضحك وهو يحدثنا عن تحوله لشخص بعين واحدة بعد أن أثر ضوء شاشة الهاتف على عينه الأخرى، التي لم تعد تعمل، قبل أن يثبت لنا أن “بصيرته” ما تزال ترى فجر الخلاص قدام.

في حواره معنا يحكي لنا مشاهد شوارع الخرطوم ما قبل الطلقة الأولى، رعب زمان الحرب في أمدرمان، طريق الخروج وطرق مقاومة رصاصات التخوين التي تنتاش من قالوا “لا للحرب”، وعن “مذلة” الحاجة وإهدار الكرامة في زمان الموت وعن شعب لم تجعل الحرب يده مغلولة إلى عنقه عن الفنانين وأدوارهم، وعن الأحلام المسروقة، وعن وطن ما يزال يمشي في دواخل أهله على عكازة الحرب دون أن يسقط، وعن ضحكة مهما طال زمانها ستأتي.

ماذا عن جمعة سرقت من البلاد سبت الحياة؟

يستدعي ذاكرته ثم يجيب يومها كنت مدعوًا لإفطار عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي، لكن لظروف لم أستطع تلبية الدعوة لالتزام بعمل، وبالمصادفة أنني كنت قريبًا من الصالة التي تم فيها إفطار الفريق كباشي، وعند خروجي لمحت عددًا من ضباط الجيش يخرجون بمعية ضباط من الدعم السريع يتبادلون القفشات والضحكات.

هذا المشهد لم يوحِ بأن هناك حربًا بعد ساعات، ولم أركز مع المشهد حينها، ولكني أستعدته بعد فترة طويلة من الحرب.

بعدها أكملت مشواري نحو مباني قناة سودانية لتسجيل حلقة “سبائك” وانتهت حوالي الساعة 2 صباحًا، وعبر شارع النيل في الطريق إلى مقر سكني في الواحة أمدرمان لاحظت غياب “الارتكازات”، حيث كان هناك حوالى 12 ارتكازًا، كان غيابها مدعاة للتساؤل والغرابة في بلد لا تنتهي غرائبها، وحين حكيت ما حدث لأهل بيتي كانت إجاباتهم: “البلد دي موديانا وين؟”.

المهم صحوني الصباح بخبر الحرب، زوجتي قالت لي “محمد الحكومة انقلبت عشان أفتح قناة الجزيرة والعربية”. فتأمل.

في رأيك من الذي أشعلها؟

إن كان السؤال هنا عمن أطلق الطلقة الأولى فهو لا يهمني بقدر اهتمامي بمن ينهي ألام وأوجاع السودانيينـ من يضع نهاية لهذه المأساة، لكن بالنسبة لي فكل منا يتحمل وزره فيما ألت إليه أوضاع السودان، الذي يمكن أن يأتي علينا يوم نجدنا في مواجهة العبارة “كان هنا السودان”. دعني أعيد طرح السؤال بشكل آخر لماذا يتحارب السودانيون؟ من أجل السلطة؟ من أجل الثروة؟ انطلاقاً من دعاوى عنصرية وافتراض مجموعة أنها أفضل من الأخرى؟ أم أن مزاجهم العام هو الذي يدفعهم لخوض غمار حرب أهلية ينهي فيها بعضهم البعض! الإجابة على هذه الأسئلة ستضعنا في الطريق الصحيح نحو الحل وإعادة كتابة تاريخ السودان بأنه بلد الحياة لا للحروب. علينا أن نتجاوز فكرة أننا ضحايا وأن الحرب يشعلها الخارج، لو أننا أغلقنا أبواب التدخل ما كان حدث ما حدث، هم دخلوا من ثغراتنا، وهل من ثغرة أكثر من أن يكون هناك سوداني في كامل رغبته لقتل أخيه في الوطن.

هي حرب من؟

هي حرب نتيجة تراكمات لا يمكن إخراجها من سياق المعادلة السياسية في السودان، أنا أو الطوفان، غبينة البعض من تغيير الشعب للمشهد عبر ثورته دفعتهم في هذا الاتجاه، لكن في الآخر يمكن النظر إليها بأن مجموعة من الشعب قررت قتل أحلام شعب كامل لتحقيق أحلامها الخاصة والذاتية.

قضيت عام كامل في الخرطوم؟

أولاً بقائي في منزلي في حي الواحة ما كان عشان أنا خطير ولا عنده علاقة بمقايس الراهن من بقي هو الوطني ومن غادر غير ذلك، الأمر كنت مثل غيري أظن أنها يوم يومين وتنتهي بحسب ما كان متداول يومها، كما أن أحد الأسباب التي جعلتني أبقي كل هذه الفترة هي عدم دخول قوات الدعم السريع لمنطقة “الواحة”، بالطبع هذا الأمر لا يعني أنني وأسرتي كنا بمعزل عن آثار الحرب – يضيف ضاحكاً – نعم ممكن أكون ما اضربت وما اتعمرت فيني الطبنجة، لكن كنت في قلب الخوف، خصوصاً وأن معظم السكان كانوا قد غادروا المنازل وسبقتهم في المغادرة الكهرباء والمويه. كوننا بعيدين عن الحرب لم تكن هي بعيدة عنا، حدث تسلل لمنسوبي الدعم السريع ولم نسلم من انفلات منسوبي الجيش وقوات عقار ولصوص المنازل. كنت أنام قريباً من الباب حتى لو جاء خطر أقابله قبلهم أو أن أموت ولا أرى ما يمكن أن يحدث لهم.

لكن بعدها غادرت أمدرمان؟

المفارقة أننا غادرناها بعد أن بدأت الأمور في التحسن، وبعد أن دخلت الأسواق البضائع، أنت عارف نحنا وصلنا مرحلة تناول عدس مدته منتهيه وأرز منتهي الصلاحية، ما كان في ديباجة عشان تقرأ منها، لكن الأرز والعدس تحولا لدقيق.. أنا خرجت بالحلفايا ومنها منطقة كرري العسكرية وصولاً لشندي عبر الطريق الغربي، كانت معظم الارتكازات ارتكازات للجيش، وما دفعني للخروج أنه لم يعد لدي مال لشراء ما يمكن أن يؤكل، ولا يمكن أن تبقى عاطلًا عن العمل طوال هذه الفترة.

لكن الحرب التي أغلقت المشافي والمتاجر والمصانع لا يمكن أن تترك المسارح؟

نعم هذا الأمر حقيقي، والأكثر صحة أن معاناة المبدعين مع توقف الحياة مضاعفة مقارنة بالفئات الأخرى، خصوصاً وأن تلك هي الحرفة التي يوفرون من خلالها لقمة عيشهم، وكثير منهم اضطر لتغير حرفتهم والبحث عن خيارات بديلة في مناطق نزوحهم أو لجوئهم.

لكن كثير منهم سقط في امتحان دعم الحياة؟

خليني أقول ليك وبشكل عام إن جاز استخدام لفظ “غربال الحرب”، فهو قسم المبدعين لثلاثة أصناف: صنف أول عاجز عن تقديم إبداعه، وصنف ثانٍ ضاعت ملامحه وسط التصنيفات “الرخيصة” معلق بين هؤلاء وهؤلاء وأصبح يخاف من الظهور حتى لا يتم تصنيفه وانزوى في ممارسة مهن أخرى، الصنف الثالث انقسموا بين طرفي الحرب تحت لافتات من يدفع أكثر ومن يسوق أكثر أو الفريق الذي يجد نفسه فيه. هذه الأوضاع قللت بشكل كبير من تأثير دور المبدعين وقدرتهم على صنع كلمة سواء يكون نداءها للسلام والحياة. بالنسبة لي فإن الفن وممارسته يحتاج السلام والمبدعين دعاة سلام.

لهذا السبب جلواك من جماعة لا للحرب؟

أن تدعو للسلام فالأمر رهين بانسانيتك أولاً، أنا ضد الحرب وفي نفس الوقت ضد تصنيفي مع أي من الجماعات، أنا في آخر عمل إعلامي لي وعلى الهواء مباشرة خاطبت الجيش والدعم السريع أن حلحلوا مشكلاتكم ودعوا الخرطوم تنام في سلام، ومنذ الطلقة الأولى قررت أن أرفع صوتي برفض الحرب مثلما رفعته رافضاً أن يتم قتل المحتجين السلميين بسبب مطالبهم العادلة. بأي منطق يتحارب الجيش والدعم السريع ولأي هدف؟ وما الذي يجنيه الناس والوطن من الموت، من الكاسب في هذا العبث. كنت ولا زلت من المؤمنين بأن فاتورة السلام مهما كانت باهظة أرخص من دم سوداني في الخرطوم في الجزيرة في كردفان وفي دارفور وفي الشرق، حين رددت لا للحرب كنت مدفوعاً بعقلانية المطالب بالسلام، وأن هذه العقلانية ستنتقل لمن يقودون الحرب.. انتظرت جدة واحد وجدة اتنين والمنامة. وقتها كان كثيرون يملكون الاستعداد لسماع صوت العقل وسط جنون الموت.

لكنك استجبت للضغوط وخفت صوتك؟

أنا في كامل الاستعداد لدفع فاتورة مواقفي وعلى رأسها موقف رفضي للحرب وتحمل الاتهامات الجاهزة “قحاطي”، التي للمفارقة أصبحت جلالة يرددها منسوبو القوات النظامية كأداة من أدوات التجريم التي تتكامل مع أدوات أخرى ممن يحملون مدافعهم وقاذفات لهبهم ليتركوا موقفك ويصوبوا على شخصك وعلى عرضك، وهو أمر مفهوم في ظل هذا الجنون ويشبه هذا الواقع. أنا شخصياً لم أتراجع عن موقفي المعلن الذي كنت أبشر به.. ما حدث هو توقف المؤسسات التي كان يخرج منها صوتي وعجزها عن الإنتاج، عليك أن توافق جنونهم لتنفتح أمامك كل الكاميرات. يضاف لذلك أن الموقف باعتباره الصوت المدني قد أصابه رشاش الخلاف واختلط بالمواقف السياسية التي توظفها جماعات لخدمة مصالحها التي ربما تنتهي بانقسام السودان نفسه. فقررت الانخراط في موقف لا للحرب بدعم من يتضررون منها، أصبح الجانب الإنساني يأخذ كل الوقت وحتى المنصات الخاصة بي في وسائط التواصل الاجتماعي صارت ملكًا لمبادرة “نتشايل”، وهي مبادرة هدفها تقديم الدعم للمحتاجين أقوم فيها بدور المرسال فقط حيث أنه لم يعد الناس في السوشيال ميديا ينتظرون من جلواك غير أن نقضي حاجات أو يبشر الناس بقضاء الحاجات.

ما الذي أخذته منك نتشايل وماذا أعطتك؟

على المستوى الصحي أخذت نتشايل “نظري” بسبب التركيز على الموبايل، وفي ظل غياب الرعاية الصحية أصيبت عيني اليمنى بشبه عمى كامل الآن أنا بعين واحدة ولله الحمد. متابعة ما يحدث للناس من حولك عبر شاشة تلفونك فقط قد يضعك أمام النتائج الكارثية للحرب التي لن تستطيع إحصاءها كل المنظمات المتخصصة في العالم. قد تجد نفسك وقد انخرطت في حالة بكاء لأن من كان يدعم الناس قبل شهور صار هو من يحتاج الدعم الآن في مقابل ما أخذته من صحة ومن إحساس بعدم الرضا، فقد منحتني مبادرة نتشايل القوة والقدرة والاستعداد لمجابهة كل التحديات، أظن ما في أصعب من إنك تجمع أموالًا لتجهيز أكفان الموتى وقبل أن يعودوا من المقابر تجد نفسك وأنت تبحث عن أموال من أجل توفير أكفان للمشيعين، الذين تعرضوا لهجوم ومات بعضهم. نتشايل أدتني قوة قلب لتحمل كل ذلك، وهي نفسها التي عززت من محبة وارتباط القلب بهذه الجغرافية التي اسمها السودان وأهله وقيم التشارك التي تميزهم، ونتشايل علمتني أن كل جندي في مكانه ويستطيع أن يخدم بلاده وأهم حاجة عززت فيني قيمة محاسبة النفس.

البعض يقول إننا نحصد الآن في ثمرة الكراهية التي زرعتها في وقت سابق نكات المجموعات الكوميدية؟

قد أوافقك القول إننا نحصد ثمرة عجزنا عن زراعة ثمرة الانتماء وقبولنا لبعضنا، وعجزنا عن التعايش، لكنني في المقابل أرفض أن يتم تبرير ذلك بالنكات التي كانت تطرح في وقت من الأوقات، المفارقة إن المجموعات التي كانت تتعرض لها النكات في وقت سابق هي المجموعات التي تدفع فاتورة الحرب الآن وتتلقى الاتهامات والصفعات والتهديد بقطع دابر وجودها في السودان. المجموعات الكوميدية التي يحملها البعض الآن عجز السياسة والنخب لم تصنع هذه الحالة وإنما وجدتها، لم يحمل أفرادها السلاح مقاتلين في الجنوب ولم تشارك في متحركات حرب النيل الأزرق وجنوب كردفان، ولم تطلب المحكمة الدولية مثول فرد منها أمامها لتسببه في كارثة الموت في دارفور، ولم تجعل التاريخ السوداني هو تاريخ الحروب يا عزيزي. عجز السياسة هو الثمرة التي زرعوها وعلينا أن نحصدها موتاً وتشريداً ونزوحاً، وأن ينتهي حلم رغبتنا في بناء وطننا لمجرد حلم للعودة إليه.

كيف يمكننا أن نرسم صورة سودان بكرة؟

ليس لنا خيار غير التفاؤل فنحن لا نملك وطنًا غير السودان. في كل الأحوال لن يعود السودان كما كان بغض النظر عن الطريقة التي تنتهي بها الحرب، حسم تفاوض تراضٍ أو انقسام، سيكون هناك سودان جديد وأتمنى أن يعود السودان ليس كما كان لأن ما كان نتيجته ما نعيشه الآن. ليت السودان الجديد يكون بلا حروب وبلا محاصصات بقبولنا لبعضنا، سودان نرمي فيه إخفاقات الماضي خلف ظهرنا ولا يكون شعبه هو الظهر الذي تصعد فوقه النخب لتحقيق أحلامها.