ناجٍ ولاجئ.. شنقل يحاور شنقل (1-3)

الفنان يفضح ويخلد ويقاوم الموت والدمار

أديس أبابا – أفق جديد

كان المطر ينزل بهدوء على أرصفة أديس أبابا، بدا لي أنه لا يريد أن يزعج المدينة، أو يبدد سكينتها التي ألفناها رغم ضجيج المنافي، حين التقيناه.. لا لقاء مرتب، لا موعد سابق، فقط مشيئة الدهشة التي تفرش قلبك بالحنين في لحظة خاطفة.

في أحد شوارع العاصمة الإثيوبية، كنا نغالب البرد بابتسامات المجاملة، وقف أمامنا رجل تلتف حوله هالة من الاحترام. بدا محل إجماع صامت، فحيثما حل، تجد الإثيوبيون يتحلقون حوله بمحبة غامرة، والسودانيون ينادونه بتوقير: “البروف”.

بصوت خفيض وبساطة تامة يرد مبتسمًا:

“يا جماعة أنا ما بروفسور”.

ما إن سلّم علينا ومضى في طريقه حتى نبهني الرفيق شهاب إبراهيم الطيب، الناطق باسم التحالف السوداني، قائلاً بنبرة استعجاب:

” الزول ده ما عرفتو؟”

قلت لا، لم أركّز في ملامحه

همس شهاب كمن يفك لغزًا:

“ده بروف شنقل؟”

هنا، عصفت بي الدهشة كريح صرصر في موسم الحزن هذا. عبد الرحمن شنقل؟! الفنان؟! أستاذي في “الدامر الثانوية”؟ ابن مدينتي “دامر المجذوب” التي تسكنني وأسكن كل زاوية فيها حبًا؟

لم أدرِ كيف اختصرت المسافة إليه، جريت؟ هرولت؟ لا أذكر ناديت عليه :

“يا أستاذ، يا أستاذ”.

استدار بوجهه،– وجه المطر ووجه الذكرى – وقلت بسرعة تشبه الفرح:

“أنا عثمان، الدامر الثانوية، مربع ١٣، فرقة عنادل الدامر، عادل القصاص، يحيى فضل الله، جمعية الفنون، عبد الناصر مويه، وعبد الناصر فضل، نزار مبارك والبعيو ونادي الشمالية والسهم والنهضة والرابطة والفريع”….”

لم تكن تلك كلمات، بل كانت مفاتيح لذاكرة وذكريات مشتركة. تلاقينا في حضن، لم أميز فيه من حضن من، أنا وهو، أم نحن الاثنين نحتضن “الدامر” ذاتها؟

جلسنا في أقرب مقهى، وأطلقت الصدور ضحكاتها وحنينها دون إذن. كان اللقاء قصيرًا بالساعة، لكنه فسيح بالمعنى، انتهى بوعد:

“تعالوا زوروني في المرسم، في الحي الطرفي مش بعيد من وسط المدينة.”

لم يتأخر الوعد كثيرًا. في اليوم التالي كنا في ضيافته، في مرسمه الصغير الذي بدا كأنه يحمل السودان كله في ألوانه وخطوطه وهمومه. مرسم بسيط، نعم، لكنه محتشد كقلب فنان عاشق – لوحات بعضها اكتمل، وبعضها لا يزال في طور التجلي، أفكار معلّقة على الجدران، وركن صغير فيه فُرش وعلب ألوان وصمت من نوع آخر.

جلسنا ساعات وساعات، لم تكن جلسة فن فقط، بل جلسة حياة، حدثنا عن الخرطوم التي غادرها مجبرًا تحت وابل الدانات والقذائف، عن مرارات الحرب التي اقترب فيها من الموت أكثر من مرة، عن رحلة الخروج الشاقة إلى ود مدني، ثم الدامر، ومنها الى هنا إلى أديس أبابا. قالها بأسى راسخ:

“عندما تأكدت أن هذه الحرب لا تريد أن تنتهي، وأن الحياة في الخرطوم أضحت مستحيلة، خرجت”.

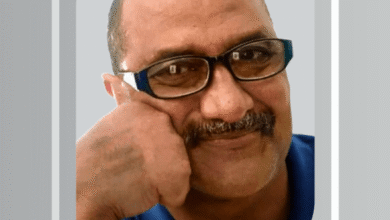

عبد الرحمن شنقل ليس رسامًا، ولا مجرد عميد سابق لكلية الفنون الجميلة والتطبيقية، هو تجربة بصرية وروحية مكتملة، فنان نال الجوائز العالمية، لكنه احتفظ دومًا بتواضعه وبصمته الهادئ، كما يحتفظ اللون على اللوحة بسره حتى يكتمل التكوين.

خارج الوطن، في مدينة أجنبية، وفي قلب منفى بارد، رأيته كما لم أره من قبل: الفنان الذي صقلته المعاناة، لا المراسم الرسمية، الإنسان الذي جعل من الفن وطنًا حين ضاق عليه الوطن.

لم يكن هذا اللقاء مجرد مصادفة، بل كان استدعاءً عميقًا لكل ما أردنا نسيانه: المدرسة، المدينة، الرفاق، الأنشطة، الموهبة، وحتى المطر الذي كان يسقط علينا حينًا، ويغسل حزننا حينًا ويعمقه ويعملقه حينا آخر.

نروي قصة عميد كلية الفنون السابق لنقول إن الحرب لا تأخذ منا فقط الأرض والمأوى، بل أحيانًا تأخذ تفاصيل لم ننتبه لثرائها إلا حين نعثر عليها في مكان آخر… تحت مطر أديس، مثلًا، أو في ضوء مرسم بسيط، أو في حضن أستاذ اسمه شنقل.

مرحبًا بكم في عالمي الصغير، مرسمي ومشربي وكتابي الذي أدون فيه التاريخ، وأوثق اللحظات، وأنثر فيه الجمال والوعي قدر استطاعتي. هنا أرسم وأكتب، أتأمل، وأخلق، وأحيا فكرًا وفنًا، وأدعوكم للانضمام إليّ في رحلتي الفنية والمعرفية على وقع تلك الكلمات، دخلنا إلى محراب د. عبد الرحمن شنقل، الفنان السوداني المبدع وعميد كلية الفنون من 2020 إلى 2022، والمنتمي إلى مدينة الدامر في ولاية نهر النيل. ولد بها، وتربى وترعرع، ثم عاد إليها كأستاذ لمادة الفنون في مدارسها الثانوية، رغم وجوده حاليًا في أديس أبابا حيث يقضي عامين من حياته في العمل الفني والتوثيقي.

حرب مرعبة

يقول شنقل: “الفن بالنسبة لي حياةٌ، لا مجرد مهنة أو وسيلة للكسب، بل هو توثيق ووعي ومعالجة لذات الإنسان وتاريخ مجتمعه. كان الفنان عبر التاريخ بمثابة المؤرخ، الذي يوثق اللحظات المفصلية للشعوب من خلال أعماله، سواء أكانت رسمًا، نحتًا، موسيقى، أو دراما”. وينظر د. شنقل إلى الفن باعتباره مسؤولية أخلاقية وأكاديمية، تربط بين علاقة الفرد بوطنه وتاريخ أجداده، خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي أفرزتها الحرب الدائرة حاليًا في السودان.

حرب 2023 في السودان كانت استثنائية، ومرعبة، حيث انتقلت من المناطق الطرفية إلى قلب العاصمة، وأثرت على حياة الجميع، فصارت الحرب حقيقة يومية يعيها الكل ويعاني من ويلاتها. وما كان للفن بحسب شنقل أن يبقى بعيدًا عن سياق هذه الأحداث، إذ يبدو أن دوره أصبح أكثر إلحاحًا، كوسيلة لتوثيق هذا التاريخ الصعب، ونقل مأساة شعبنا للجيل القادم، وتسجيل المراحل المفصلية التي يمر بها الوطن.

المقاومة بالتوثيق

ويضيف: “التوثيق الفني ليس مجرد رسم أو نحت، بل هو عمل يحمل نُبل الرسالة، ويعبر عن عمق الوجدان، ويؤرخ للواقع من خلال أدوات الفنون البصرية، والموسيقى، والأدب، فالفن هو لغة التاريخ التي لا تُمحى، التي عبرت عن انتصارات الشعوب، وخيباتها، وقيمها، وصراعاتها، منذ آلاف السنين، من خلال النقوش والتماثيل والجداريات التي أخبرتنا عن مسيرة الحضارات”.

ويمضي د. شنقل مؤكدا أن “مقاومة التوثيق” لا تكون بالمادة فحسب، بل بالرسالة، وبحمل الأمانة للأجيال القادمة. فالأدوات الفنية، سواء أكانت رسمًا، نحتًا، موسيقىً، أو غيرها، تبقى وسيلة قيّمة لحفظ ذاكرتنا، وتاريخنا، وتراثنا، خاصةً في زمن الأزمات، حيث يصبح الفن صوتًا ينطق بالحقيقة ويخلدها. الفن أداة مهمة جدًا لتوثيق تاريخ الشعوب، خاصةً في لحظاتها المفصلية، فمثلاً، أهم لوحة وثقت للحروب وعرت قسوتها هي لوحة “غرنيكا” للفنان بابلو بيكاسو، هذه اللوحة الضخمة تصور قصف مدينة غرنيكا على يد القوات الألمانية والإيطالية خلال الحرب الأهلية الإسبانية، واعتبرت من أبرز الأعمال المناهضة للحرب في القرن العشرين.

وهذا النوع من التوثيق يصعب تحقيقه في ظل الحالة العامة من التجييش والهياج التي اجتاحت البلاد، وخصوصًا في ظروف السودان. هذا الأمر كان أكبر دافع لي للتفكير في الخروج، بالإضافة إلى مسؤوليتي تجاه أسرتي وحياتي الشخصية، حيث كانت الحاجة ماسة لتوفير المأكل والمشرب لهم، وظروفي لم تكن تسمح بالبقاء.

نسبة لاقامتي في منطقة شهدت من اليوم الأول اشتباكات عنيفة، اذا كنا في مرمى نيران الطرفين، خرجنا في اليوم الثاني من اندلاع الحرب تحت ضغط رعب الأطفال وغريزة النجاة، سرنا في الشوارع وسط حالة من الذهول والدهشة وانعدام الوزن لما كان يجري، هل هذه الخرطوم التي نعرفها وتعرفنا، نألفها وتألفنا.. كانت وجهتنا حينها ولاية الجزيرة حيث أهل زوجتي، أمضيت في الجزيرة شهرين، منها تحركت إلى مدينة الدامر، يبدو أن كل قذيفة لم تكن تقتل وتدمر فقط وإنما كانت تحرق الكثير من الأشياء الجميلة في النفوس، بدأت البلاد تدخل في حالة من التجييش والهياج، حيث أمضيت أيامًا قليلة تقييمًا للأوضاع، رأيت أنه مع حالة التجييش والهياج التي اجتاحت البلاد، لم يكن بمقدوري أن أؤدي دوري كفنان يُتوقع منه أن يصور ويُوثق بكامل الحرية والتجرد لما يحدث، فالظروف لم تكن ملائمة للعمل الفني الحرّ..

اخترت إثيوبيا كوجهة، لأنها بلد معروف بالنسبة لي. زرتها أول مرة في عام 2007 مع الفنان الكبير شرحبيل أحمد، الذي أوجه له تحياتي، حيث أقمنا فعاليات مشتركة مع العديد من الفنانين الإثيوبيين، وعلاقاتنا مع هؤلاء الفنانين لا تزال مستمرة حتى اليوم. كذلك، كانت هناك علاقات قوية مع عدد من الأساتذة في مجال الفنون، وكان لدينا اتفاقيات مع بعض الجامعات الإثيوبية لإنشاء كليات للفنون، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بسبب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر وأطاح بحكومة الفترة الانتقالية، ومن ثم دخول السودان في حالة من عدم الاستقرار، فاندلعت الحرب وشُردت الأحلام والمشاريع.

من الأمور التي أحتفظ بها في ذاكرتي، أنني تلقيت رسالة من صديق تشكيلي إثيوبي بعد أيام من اندلاع الحرب، يطلب مني القدوم إلى أديس أبابا، وقتها لم أكن أظن أن الحرب ستستمر طويلًا.. نقضي أيامنا برجاء أن غدًا هو آخر يوم في الحرب، ستنتهي وسنعود إلى حياتنا، إلى ضجيج الخرطوم وانفعالاتها المحببة.

يتبع