الفِجّة

بقلم: عثمان يوسف خليل – المملكة المتحدة

الكلمات التي تمشي حافية في تراب الذاكرة

هناك تعابير في لهجتنا السودانية، وخاصة في منطقة الجزيرة التي نشأتُ فيها، تجعلنا نتوقف ونتأمل أصلها: من أين جاءت؟ وكيف ترسّخت في حياتنا اليومية؟ كلمات نستخدمها ببساطة، لكنها تحمل خلفها تاريخاً من التفاعل بين اللسان والبيئة، بين الزرع والرعي، بين فطرة الناس وبساطة عيشهم، وقد يغلب على هذه البيئة طابع الأمية، لكنها – paradoxically – تصنع ثراءً لغويًا عجيباً.

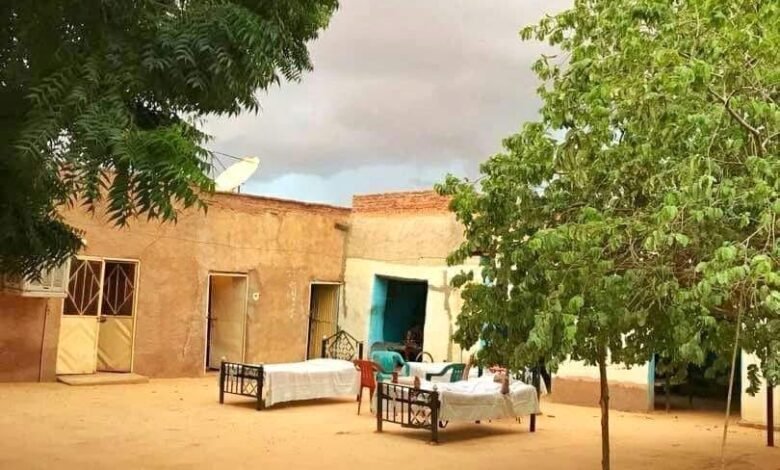

اخترتُ أن أكتب هذه السلسلة تحت عنوان “الفِجّة” – وهي كلمة متداولة في منطقتنا، تعني المساحة من الأرض، أو الحوش الصغير أمام البيت. نقول مثلاً: “دي فِجّتي”، أو “تعال في فِجّتنا”، بل أحياناً يُقال: “فِجّاتنا”، بتحوير خفيف اعتادته الألسن. أليست هذه الفوارق البسيطة في النطق دليلاً على كيف تتشكل اللهجة بفعل البيئة؟ فالكلمة تُطوَّع لتناسب حركة الفم، وإيقاع اليوم، ونغمة الحكاية.

وكم من الكلمات الأخرى مثل “الفِجّة”، نحسبها عربية، وهي في الأصل كذلك، لكن لهجتنا ألبستها لباسًا جديدًا. هنا تتجلى قدرة الناس على جعل اللغة جزءًا من التراب الذي يقفون عليه.

علماء الاجتماع، خاصة الأنثروبولوجيين، يرون أن الإنسان يتمسك بلهجته حتى حين يغادر وطنه. وقد لاحظتُ هذا بنفسي هنا في المملكة المتحدة، حيث يحرص البعض على تلقين أبنائهم لهجتهم الأم، وكأنها جواز مرور للعودة، أو خيطٌ يربطهم بالأصل. وربما يكون الحنين، أو الخوف من الضياع، هو ما يدفعهم لذلك.

حين نتمسك بلهجتنا، فإننا في الحقيقة نتمسك بجذورنا، بتلك (الفِجّة) الصغيرة التي كنا نلعب فيها طفولتنا، نزرع فيها الذكريات، ونحلم دائماً بالعودة إليها.

ألقاكم في فِجّة أخرى بإذن الله…

عثمان يوسف خليل

المملكة المتحدة