حكاية من بيئتي (12) ..غيّمت لكم يا الحِبّان

محمد أحمد الفيلابي

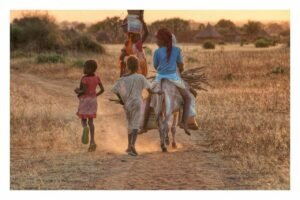

في الكثير من البيوت الريفية، وبعض المدن تجد في ركن قصي جزءاً مقتطعاً من الدار، أو ملحقاً بها في الخارج للأغنام، وربما بقرة اللبن، ودابّة الركوب يسمى الحظيرة أو الحيطة أو المراح. وقد تكون له أسماء مغايرة في بيئات أخرى. أحياناً تجد فيه راكوبة تستظل بها الحيوانات، ويستخدم سقفها لتخزين العلف الجاف. بيد أن حظيرة الجدّة (نوّارة) كانت صغيرة وبلا ظل، بل قصيرة السور، وقد أصبحت مع الأيام أكثر قصراً بفضل محاولات الأغنام الفتية المتكررة للقفز عليه هرباً من حرارة الشمس، والتوجه للمقيل في ظل شجرة الهجليج الوحيدة في الطرف الثاني من الحوش، حتى أحدثت فيه معبراً، فشلت محاولات الجدة في سدّه بالأشواك وأعواد الحطب.

تجاهلت الأمر في البدء، لكنها باتت تتضايق مع تمدد جولات الأغنام إلى المطبخ والمخزن الصغير، والعبث بمحتوياته، وبعثرة كراتها السوداء الصغيرة في كل مكان. فحزمت أمرها واستنفرت بعضاً من شباب الأسرة ليقوموا بتعلية السور، فاستجابوا للنداء، وكان الجهد في اليوم الأول مضاعفاً، وزاد الحر من العنت عليهم، فأحسوا الراحة حين اتكأت الشمس خلف البيوت، إلا أن الجدة فاجأتهم بتقريرها..

ــ غيمت لكم يا الحبّان (1).

العبارة التي أضحت من المقولات السائرة، تقال حين يطمع صاحب الحاجة في المزيد، رغم أن الظرف لم يعد مواتياً. فقد كان الظل المخفّف لوطأة الحر في ذلك اليوم غروباً، وليس غيماً. وهو الراحة المنتظرة بعد التعرّض للشمس الحارقة أثناء أداء تلك المهام الشاقة، إذ يتفق الكثيرون أن عمليات بناء الجالوص من أقسى الأعمال اليدوية، وأكثرها رهقاً. ذلك لأن العملية تشمل الحركة المتكررة لفترات طويلة، ورفع الأحمال الثقيلة، فالطين المشبع بالماء يكون ثقيلاً.

ــ غيمت لكم يا الحبّان.

قالت ذلك مبتسمة، وهي تحمل إناء الحليب إيذاناً بتجهيز (شاي المغرب)، الذي يعد من التقاليد التي لم يتخل عنها معظم السودانيين، رغم تسارع وتيرة الحياة وتبدُّل الظروف الاقتصادية، وتغيير تركيبة الغذاء. وضغوط التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعف حتى القرى النائية من آثارها.

كان بعض هؤلاء الشباب قد شارك الجدة متعة الجلوس لتناول الشاي، والاستمتاع بحكاياتها، وبالزلابية التي تحدّث عن حرفية نادرة في مناسبات أسرية عديدة. وفي ذلك اليوم حدثتهم عن تفضيلها للأغنام حين قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن رعي الغنم كانت مهنته في بداية حياته، وأنه قال ما معناه أن كل الأنبياء رعوا الغنم. وأن فيها بركة (2).

في ذلك المساء، وبعد أن فرغ الشباب من عملهم وغسلوا عنهم الطين، جلسوا في تلك الحلقة تتوسطها كبابي الشاي، وتأتيهم الزلابية التي تصنع أمامهم على دفعات، إذ كلما فرغ الإناء تكون دفعة جديدة قد وضعت ساخنة شهية. تختلط ضحكاتهم مع صوت العجين في الزيت المغلي، وحكايات الجدة. فقد حدثتهم عن أفضل أنواع العلف الطبيعي، ووصفت لهم كيف أنها تعلف أغنامها الأمباز (3)، والفيتريتة. وأنها كانت تسرح بها إلى طرف الغابة لتأكل من ثمر الأشجار وزهر الأكاشيا الكروي بلونه الأصفر (البَرَم)، والأوراق المتساقطة.

وحكت أنها حين زارت المدينة الكبيرة في طريقها إلى الحج، بقيت أياماً لدى بنت خالتها المقيمة هناك منذ سنوات طويلة، ولأنها تربي الأغنام مثلها دعتها مرة لمرافقتها إلى مواقع بيع العلف في طرف السوق حيث يفترش (القشّاشة) أنواعاً من الأعلاف الخضراء والجافة. وعرفت منها أن أصحاب البيوت القريبة من المطاحن تتوفّر لهم (الردة) (4) بأسعار زهيدة، مثلما يتوفر الأمباز لمن يسكنون بالقرب من معاصر الزيوت. وأن بعض الموسرين من أصحاب الأغنام يشترون أنواعاً من الأعلاف المركزة. وقد تجد أن بعض الأغنام “تلد أكثر من مرة ومرتين في السنة”. ثم ضحكت لتقول إن أغنام المدينة لا تعرف السرحة والرعي، لكنها تتجول في الشوارع وتأكل كل ما تجده أمامها، حتى إحدى النساء حكت أن أغنامها عرفت الطريق إلى مصنع الباسطة في طرف السوق، وباتت تذهب إلى هناك لتأكل ما يتبقى في الصواني من فتات الباسطة والبسبوسة.

وعلت ضحكتها وهي تقول:

ــــ “الغنم تاكل الباسطة، وحليبها يسووهو شاي، يشربوهو مع الباسطة”.

وأكد حديثها أحد الشباب ذاكراً أن أهل الاختصاص يقولون بضرورة تنويع الأعلاف المستخدمة لتغذية الأغنام ما بين المالئات والمركزات. وأن الأعلاف عموماً نوعان أعلاف خضراء وأعلاف مركزة. وتشمل الأعلاف الخضراء البرسيم، واللوبيا، والحشائش المختلفة والنجيليات، بينما تشمل الأعلاف المركزة الحبوب والشعير، الذرة، الشوفان، والخلطات المركزة التي تحتوي على مصادر بروتين مثل كسب القطن (5) وفول الصويا… إلخ. وتعتبر الذرة، وبخاصة (الفيتريتة) مصدراً للطاقة، ويمكن استخدامه في صورة حبوب أو مجروشاً. أما الخلطات المركزة فيتم إعدادها من مزيج من الحبوب والبقوليات ومصادر البروتين، وهي توفر تغذية متوازنة للأغنام. وأفضل وقت لتقديم العلف للأغنام هو في الصباح الباكر وعند الغروب، مع توفير كميات مناسبة من العلف على مدار اليوم، مع الأخذ في الاعتبار عمر ووزن الأغنام واحتياجاتها الغذائي في حال التربية بقصد الاستثمار والتجارة والتسمين.

الأغنام في البيوت مصدر من مصادر العطاء المستدام، إذ تمنح اللبن واللحم، ويباع صوفها وجلودها، ويباع منها (حية) حين الحاجة لبعض المال. كما أنها تساهم في التخلص من بقايا الخضروات والفواكه وقشر الفواكه، وما يتبقى من الكسرة، والخبز الزائد عن الحاجة، إذ يتم تجفيفه وخلطه بـ(معرفة) مع مكونات أخرى. ويضيف البعض لماء الشرب قليلاً من الدقيق، وربما العجين، وبقايا عملية صنع الكسرة من الفتات.

وبالرغم أن التجربة تقول إن مشروع تربية الأغنام في المنزل من المشاريع المميزة، إلا أنه تلاحظ مؤخراً في كثير من القرى – دعك من المدن – أن الناس تخلوا عن تربية الأغنام، على زعم أن في الأمر تعارض مع التطور الحضري، وأن الحياة في المدن أصبحت أكثر تعقيداً، وبات الناس يفضلون الحصول على احتياجاتهم الغذائية من مصادر خارجية بدلاً من رهق التربية والرعاية. وفي رأي البعض أن تربية الأغنام في المنازل تؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وتراكم الفضلات، مما يسبب تلوثاً بيئياً، ويجلب الحشرات والجراثيم. الأمر الذي قد يؤثر سلباً على صحة السكان ويسبب إزعاجاً لهم، خاصةً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والمساكن الضيقة ويحدث البعض عن تلويث الشوارع، وفناءات البيوت، وعن تعدّي الأغنام على أشجار الزينة والورود التي باتت تحل محل أشجار الظل والفواكه. ذلك بجانب صعوبة توفير الرعاية المناسبة للأغنام في البيئات السكنية المحدود المساحة.

وتمدد الحديث ليشمل أن هناك بعض القوانين والتشريعات المحلية تمنع تربية الأغنام في المناطق السكنية، خاصةً في المناطق الحضرية، للحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث. غير أن التجربة تقول إنه مع الارشاد والعناية، والمتابعة من خلال طواف أهل الشأن الصحي، واتباع الممارسات الجيدة تقل مثل هذه المزاعم، بل قد تنعدم.

ــ غيمت لكم يا الحبان.

حين حل الضيق بالناس بين نازح ولاجئ، وعائد إلى بيته الريفي القديم، تمنّى البعض أن تعود الأحوال القديمة، وخاصة أن الدعم العيني الذي تقدمت به بعض المنظمات شمل تربية الأغنام، إدراكاً من القائمين على الأمر لضرورة توفير الحليب للأطفال، ولكن وجد الجميع صعوبة في توفير العلف، وإيجاد مساحات كافية لحظائر الأغنام. كما وجدوا أنه لا مجال للسرحة بها، فقد باتت جل المراعي حول القرى صحارى، وكثبان رملية تهدد حتى المساكن، ولم تعد هناك أشجار تهب العلف والثمر وتُساقِط الأوراق، أو ترمي الظلال لتتفيأها الأغنام. كما توقفت معاصر الزيوت، وصمتت ماكينات المطاحن مفسحة المجال للعلعة الرصاص، وللمطحنة العبثية.

ونلتقي في حكاية بيئية جديدة..

الهوامش

(1) جمع (تكسير) لـ(الحبيب)، لكن ما فيه من الحميمة ما يبعده من إتهام اللغويين.

(2) تُخْبِرُ أُمُّ هانئِ بنتِ أبي طالبٍ بنتُ عمِّ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه قال لها: “اتَّخِذي غَنماً”، أي: اقْتَني الغنمَ ورَبِّيها؛ “فإنَّ فيها بركةً”، أي: نَماءً وزيادةً، وبركتُها دَرُّها باللَّبنِ ونَسلُها وصوفُها، ولكونِها من دوابِّ الجنَّةِ. (أخرجه ابن ماجه).

(3) الأمباز هو ما يتخلف من السمسم وسواه من الحبوب الزيتية بعد عصرها ويكون على شكل أقراص. (عون الشريف قاسم، قاموس اللهجة العامية في السودان).

(4) الردة، المعروفة أيضًا باسم النخالة، هي الطبقة الخارجية الصلبة من الحبوب، وخاصة القمح، والتي يتم فصلها عن الحبوب أثناء عملية الطحن لإنتاج الدقيق، وتُستخدم على نطاق واسع كعلف للحيوانات.

(5) كسب القطن هو منتج ثانوي لعملية استخراج الزيت من بذور القطن، ويستخدم بشكل رئيسي كعلف للحيوانات.