من وعد بلفور إلى الفاشر: خرائط الدم وإعادة إنتاج الوصاية

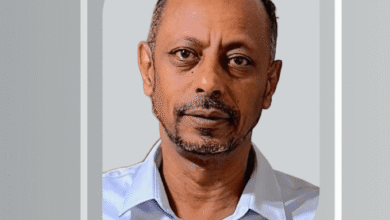

بقلم : محمد عمر شمينا

في لحظةٍ غارقةٍ في المأساة، تسقط مدينة الفاشر اليوم تحت النيران، ويُقتل أهلها على أساس العِرق والانتماء القبلي، بينما يكتفي العالم بالمشاهدة وإصدار بيانات القلق المكررة. غير أن ما يجري في الفاشر لا يمكن فهمه بمعزل عن جذوره التاريخية، فهذه المجازر ليست مجرد حلقة في حربٍ أهلية، بل امتدادٌ لنهجٍ استعماري قديم أعاد رسم خرائط المنطقة منذ قرن، من وعد بلفور إلى سياسات تقسيم السودان.

في مقالي السابق (التاريخ يعيد نفسه: وعد بلفور وخطط تقسيم السودان)، تناولتُ كيف مثّل وعد بلفور لحظة تأسيسية لعصر الوصاية الاستعمارية الجديدة، حين منحت بريطانيا أرضًا لا تملكها لمن لا يستحقها، لتخلق واقعًا سياسيًا وديموغرافيًا يخدم مصالحها. كان الوعد وعدًا بالتحكم لا بالتحرر، وبالهيمنة لا بالعدالة. ومنذ ذلك الحين، صار القرار الخارجي هو الذي يحدد مصير الشعوب الضعيفة، باسم السلام أو الاستقرار أو التنمية.

وفي السودان، لم تكن الصورة مختلفة. فمنذ بدايات الحكم الثنائي، بدأت سياسة “المناطق المقفولة’ التي عزلت الجنوب عن الشمال، وغذّت الانقسام العرقي والثقافي والديني بين المكونات السودانية. تلك السياسة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل تأسيس استراتيجي لزرع الانقسام وإضعاف الهوية الوطنية الجامعة. ومع مرور العقود، انتقلت تلك البذور إلى واقعٍ من الصراعات المتناسلة، حتى صار السودان، بما فيه دارفور، ميدانًا دائمًا لتجريب مشاريع التفتيت.

اليوم، بعد قرن من وعد بلفور، يُعاد إنتاج النموذج ذاته بأدوات مختلفة. تُطلق المبادرات الدولية تحت عناوين الرباعية والوساطة الإنسانية، وتُعقد الاجتماعات في العواصم البعيدة، لكن جوهرها واحد، إدارة الأزمة لا حلّها، وفرض وصاية ناعمة تحت لافتة المساعدة.

غير أن أكثر ما يفضح زيف هذه الخطابات هو ما يحدث الآن في الفاشر. فحين تُترك مدينة كاملة تواجه الإبادة الجماعية، وحين تُغلق الممرات الإنسانية ويُقتل المدنيون على أساس الهوية، يصبح الحديث عن (التسوية السياسية) نوعًا من العبث الأخلاقي. إن ما يُمارس ليس محاولة لحل الأزمة، بل استخدام الأزمة نفسها كورقة ضغطٍ لإعادة رسم السودان من جديد.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يمكن لمبعوث أمريكي، قادم من عالم رجال الأعمال، أن يفهم تعقيدات بلدٍ مثل السودان؟

فالسودان ليس صفقة استثمارية يمكن تسويتها بمزيج من الحوافز والعقوبات، ولا يمكن قياس مأساة الفاشر بمعايير الربح والخسارة. القضية هنا تتعلق بتاريخٍ عميق من الصراع الاجتماعي والهوياتي، ومن الصعب على من ينظر بعين (الصفقة) أن يرى وجع الإنسان.

ربما يملك هذا المبعوث أدوات الضغط المالي والدبلوماسي، لكنه لا يملك مفتاح الفهم الثقافي والسياسي لبنية الصراع السوداني. فالأزمة ليست فقط بين جيشٍ ومليشيا، بل بين مشروع دولة مفقودة ومشاريع بديلة تُغذّيها أطراف داخلية وخارجية على السواء. ومن دون إدراك هذه الحقيقة، ستظل كل الوساطات أشبه بمحاولات لترميم جدارٍ يتصدّع من الداخل.

ثم يأتي السؤال الأهم: من المستفيد مما يجري الآن؟

إذا تأملنا المشهد سنجد أن أكثر من استفاد من انهيار الدولة وتفكك مؤسساتها هم إسلاميو النظام السابق. فبينما تنشغل القوى المدنية بتصحيح أخطائها السابقة (وهي بلا شك فادحة)، وتُستنزف الجبهات العسكرية في صراع القوة، عاد الإسلاميون للظهور في المشهد من جديد، يقدّمون أنفسهم كـخيار اضطراري أمام فوضى السلاح والدم. إنهم لم يخسروا الحرب فعليًا، بل انتقلوا من الحكم المباشر إلى الانتظار خلف الستار، يستفيدون من كل انقسام ويستثمرون في كل فوضى.

الفاشر اليوم ليست مجرد مدينة منكوبة، بل رمز لانهيار المشروع الوطني السوداني. فيها تتجسّد كل تناقضات السودان: الصراع القبلي الذي يغذّيه السياسيون، التدخل الخارجي الذي يرتدي ثوب الوساطة، وغياب القوى الوطنية التي كان يفترض بها أن تشكّل خط الدفاع الأول. فبينما يذبح الأبرياء في دارفور، غابت الأصوات التي كان يجب أن توحّد الصف الوطني في مواجهة التفتيت.

وهنا يبرز سؤال المستقبل:

حتى لو افترضنا أن دارفور انفصلت أو أُعيد رسم حدودها، فهل يمكنها أن تقوم كدولة قابلة للحياة؟

هل لدارفور منفذ بحري يتيح لها التواصل مع العالم وتصدير مواردها؟

وهل ستسمح دول الجوار، التي تؤجج الصراع اليوم من أجل منفذٍ بحري أو أراضٍ زراعية، بقيام كيانٍ مستقلٍّ في غرب السودان قد يهدد توازنات المنطقة؟

وماذا استفادت هذه الدول الإقليمية فعليًا من انقسام السودان؟

هل أصبحت أكثر أمنًا؟ أم زادت هشاشتها وحدودها الملتهبة؟

وهل يمكن أن تقبل دولة مثل مصر، ذات الحساسية العالية تجاه أمنها القومي الجنوبي، بوجود مليشيا مسلحة عابرة للحدود تسيطر على مساحات قريبة من النيل؟

الجواب الواقعي: لا.

فكل المؤشرات تقول إن تفتيت دارفور لن يؤدي إلى قيام دولة جديدة، بل إلى حروبٍ لا تنتهي بين مكوّناتٍ أُضعفت عمدًا لتظل محتاجةً لمن يرعاها. وهذه هي ذات السياسة التي بدأت بالمناطق المقفولة واستمرت حتى اليوم: صناعة الانقسام، ثم إدارة نتائجه باسم السلام.

لقد غابت القوى السياسية الوطنية عن المشهد في اللحظة التي كان فيها الوطن أحوج ما يكون إلى صوتها. تركت الميدان مفتوحًا أمام المليشيات والمبادرات الأجنبية، فتراجع القرار الوطني إلى مرتبة رد الفعل. وما لم تستيقظ هذه القوى لتعيد بناء خطابٍ وطني جامع، فإن السودان سيجد نفسه أمام خرائط جديدة تُرسم بالدم مرة أخرى.

لقد كُتب وعد بلفور بالحبر، ورُسم تقسيم السودان بالخرائط، أما اليوم فتُرسم الحدود بالدم. تتبدّل الأدوات لكن الفكرة ثابتة: السيطرة على الجغرافيا عبر تفكيك الاجتماع.

وما لم يتحوّل الوعي الشعبي إلى مقاومة حقيقية لمشاريع الوصاية والتفتيت، فسيظل السودان يعيش داخل المتاهة التي صُنعت له منذ أكثر من قرن.

إن التاريخ لا يعيد نفسه إلا حين يغيب الوعي.

ولعلّ أنسب ما يُختتم به هذا المشهد، تلك اللحظة البديعة التي عاد فيها الراحل الدكتور جون قرنق إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاقية السلام، حين كان الهتاف يعلو:

(لا شمال بلا جنوب، ولا جنوب بلا شمال)،

فأجابهم بذكائه المعهود وبصيرته النافذة: (بس يكون في سودان)

جملة قصيرة، لكنها تختصر كل الحكاية: أن الخلافات مهما تعاظمت، والوطن إن تكسّر، لا معنى لأي شيء إن لم يبقَ (في سودان)

واليوم، ليس السؤال من سيحكم السودان، بل: هل سيبقى السودان أصلًا دولة واحدة يمكن أن تُحكم؟