إبداعيَّة سيدأحمد بلال .. مِدادُ الخُضرةِ ورحيقُ الفِطنة

*لمياء شمَّت *

منجزٌ إبداعي، بطاقاتٌ تعبيريَّة مفيضة، وإن بدت مقتصِدة متضامَّة، يَشِمُها الحنين، الَّذي يُترِعُها ويُحرِّكُ مفاصلَها الوثَّابة، لتتطوَّفَ بالأزِقَّةِ وتتشمَّمُ عبقَ البيوت، وتتملَّى خضرةَ النُّفوسِ قبل الزُّروع، بينما تغترِفُ من فيوضِ الذَّاكرة، لِتخُطَّ التَّفاصيلَ غضَّةً طريَّةً لِرُوحٍ تفتتِنُ بكلِّ ما حولها وهي تُراقِبُ وتختزِنُ وتتعلَّم، موسومةً بالمِنَحِ السَّخيَّةِ لِنَفاذِ البصيرةِ ووقدةِ الوعيِ الباكرِ بنصاعتِه، وربَّما بشَقوَتِه حينَ يرى الكونيَّ في طيِّ اليومي، وتمَسُّه رعدةُ الأسئلةِ الكبرى، فيختارُ باكراً جسارةَ الرُّوحِ والعقل، والانحيازَ الرَّاسِخَ للإنسانِ حيثما كان، والتَّعاطفَ النَّبيلَ مع سعيِه وكدحِه وتطلُّعاتِه. ويظهرُ ذلك في التَّحديقِ الهادئ في التَّجربةِ الذَّاتيَّةِ والجمعيَّة الَّتي تُعانِقُ رحابةَ الحياة، وفي تأمُّلِ تضاريسِ وطبقاتِ واقعِ المعيشِ الحياتي، والاستدعاءاتِ الحميمةَ المُزخَرةَ بالإحالاتِ لأزمنةٍ وأمكنةٍ وشخوصٍ ومواقفَ تتجلَّى عبرَها ملامحُ المتنِ الإبداعيِّ لأُستاذِنا سيدأحمد بلال، بحوافِزِه الجماليَّة وأُنسِه الشَّفيفِ، والتماعاتِه الفلسفيَّةِ والفكريَّة.

ومنذُ الصَّفحاتِ الأولى، لا تفوتُ القارئَ إشاراتُ وإلماحاتُ ذلك المتنِ الإبداعيِّ الوضيء، فيما يستقبِلُه الكاتبُ ببشاشةٍ عند بابِه، ويتمنَّى له أن يُصيبَ الجزيلَ من متعةِ التَّجوُّلِ، بل والإقامةِ في كَنَفِه، قبل أن يخطوَ للدَّاخلِ، فتنهضُ أمامَه عوالمُ وتطِلُّ وجوهٌ، بينما تتلقَّفه فيوضُ المحبَّةِ المبذولة، والسَّعةُ الإبداعيَّةُ الَّتي تتزوَّدُ من البساطةِ والأصالةِ والعمق. وتلوحُ تقاطعاتُ السِّيَريِّ والسَّرديِّ وما ترويه من مواقفَ وإحالاتٍ وهي تجوسُ البراحاتِ وتُحدِّقُ في الحياةِ وصُروفِها، وتظلُّ مرهونةً للمحبَّةِ الحَفِيَّةِ والسَّعةِ رغم الإيغالِ في اليُتمِ، وقُبحِ جهاماتِ الواقعِ وقساوتِه. وتختارُ مطمئنَّةً أن تمُدَّ فرعَها إلى الإنسانيِّ الواسع، وتكتُبَ تجربتَها بنكهةِ العالمِ دون أن تُضحِّيَ بمِثقالِ ومضةٍ من خصوصيَّتِها البيئيَّةِ والثَّقافيَّة، أو تزيغَ عن أصالتِها وغِناها.

وبهذا المعنى الواسع، يتعامدُ بهاءُ الشِّعريَّةِ عند نقطةِ التقاءِ الجماليِّ الرَّهيفِ بالحَدسِ البصيرِ والسَّويَّةِ الخَيِّرة، مع الإبقاءِ على حِسِّ الدَّهشةِ عبر النُّصوصِ الشِّعريَّة والحكائيَّة المشدودةِ بخيطِ اللُّغةِ الولودِ المُبَطَّنَةِ بالدَّلالاتِ، والَّتي تنبسِطُ طَيِّعَةً أليفةً وهي تتوخَّى استحضارَ الإنسانِ الأنوفِ المجبولِ من طينةِ التَّزهُّدِ والاصطبار، وتعمُرُ أُفقَها باللَّقطاتِ الإنسانيَّةِ المقرَّبةِ بمواقفِها المؤثِّرة واقتناصاتِها الفَطِنة، بينما يتمُّ تصعيدُها وئيداً حتَّى تُلامِسَ حافَّةَ الأُفُقِ الإنسانيِّ وتنتمي لمُشتَرَكِه العريض.

وتبدأ الرِّحلةُ من عند النِّيل “وشمِ الزَّمانِ على الآن”؛ وهو في حالاتِ ترقرُقِه ونشيجِه وجموحِه وصبرِه، وتدفُّقِه الدَّؤوبِ السَّكوب، حتَّى تغدوَ ” السَّواقي مآقيَ”، وتنماثَ برِقَّتِها في دَفقِ شاعريَّةٍ ديدَنُها العفويَّةُ والمحبَّةُ السَّخِيَّةُ والتَّآخي مع كلِّ الموجودات، حيثُ “طوقُ الألَقِ المذهولِ”، و”جدولُ الضَّوءِ”؛ والنَّخلةُ الَّتي تستدعي صورةً أخرى، حيثُ النَّخيلُ يُسَوِّي ضفائرُه ويُرامِقُ صورتَه في الماء؛ وطلاقةُ البراحاتِ والوَساعاتِ والتُّخومِ والمدارات، والدُّروبِ والضِّفافِ والجروف، والحدائقِ والمشاتل؛ و”غمامةٌ في البالِ” و “ساحلٌ رمليٌّ يتكئُ على الصَّخر”؛ ومصاحبةُ الأُغنياتِ الَّتي تسقيه “شرابَ رحيقِ فِطنَتِها”؛ والموسيقى الَّتي “تفرُشُ الدَّرب للقدمِ الحافية” و”تصطحبُ الرُّوحَ، وهي تعتلي القافية”. قبل أن تلوحَ راقِصةٌ “وقفت تُجرِّبُ أعضاءَ جسدِها/ كما يُجرِّبُ الموسيقيُّ أوتارَ آلتِه”؛ والتَّلاقي في الوَهلاتِ البهيَّاتِ؛ و”رشفةُ شايٍ بالهبَّهان”، والوقارُ الإنسانيُّ للأخِ خَدِنِ الرُّوحِ النَّقيِّ الأليفِ الَّذي “أرهقته الأيَّامُ/ وأنهكت عودَه النَّحيل”.

ويطِلُّ هناك فوجُ أطفالٍ وجموعُ “نساءٍ ودوداتٍ يُجَسِّرنَ مجرى الدُّموع”، وسرَّ الإيثارِ المستودَعِ في الفطرة: “تقودني اِمرأةٌ من حَبلِ السُّرَّةِ”؛ وتلوحُ عازَّةُ وهي “تشُقُّ ثوبَها الملطَّخَ بالطِّينِ والعطرِ والحبرِ إلى نصفَيْن/ وتُلقيهِ على ضفَّتيِ النِّيلِ/ يتحزَّم به الرِّجالُ، يُدحرِجونَ آهةً.. صخرةً تكادُ تسُدَّ المجرى”؛ و”على خطِّ استواءِ القلبِ والعقلِ/ عبر البرزَخِ الَّذي يفصِلُ الأعلى من الأدنى”، يصدَحُ برفضِه، لا جهيرةً للذَّواتِ الدَّعِيَّة و”للوجوهِ المُغطَّاةِ بالشَّمع”، وللمشغولينَ “بصدِّ الزَّمنِ الآتي من الإمكان”، و”لِمُدُنٍ ملفَّقةٍ/ تذبُلُ في شوارعِها الطُّفولة”، وللوحوشِ متحلِّلةِ الضَّمائرِ، والمسوخِ الَّذين “جاءوا يطمُرونَ رمادَهم ببريقِ أعيُنِنا/ ويستلُّون حبلَ الصَّوت”؛ ونبرتُها ترتفعُ مع الخليلِ ضدَّ مَن “شالوا حقوقنا وزردوا حلوقنا”.

عبر شعرِيَّةٍ مكتوبةٍ “بمَدادِ الخُضرةِ الأبدي”، ومجبولةٍ “من خلايا أغنية”، ومنحوتةٍ من كلماتٍ تعرِفُ سرَّ “صفاتِ شبابِها القصوى”، ومتنٍ شعريٍّ سَمتُه المحبَّة “يتداعى سائلاً كمشاعرِ الأطفال”. وتظلُّ خُطواتُها تتهجَّى عَبَقَ الطِّينِ، وتُلازِمُ صهدَ اليقينِ بالحقيقةِ والحرِّيَّةِ والعدالةِ والكرامةِ الإنسانيَّة، حتَّى تتفاجَ لها معارجُ الصِّدقِ والعذوبةِ والإخبات، و”تنحدِرُ السَّماءُ بكلِّ قامتِها/ معانِقةً وحانيةً على الإنسان”. ولعلَّه بعضُ سرِّ انسجامِها وظَفَرِها بالجوهر، وطابعُها الحميمُ ومفرداتُها الأليفة ووقعُها الحميم والتصاقُها بالرُّوح. وهي بعدُ تتركُ لقارئها بهجةَ استكشافِ وَساعاتِها وحواضنِها الإنسانيَّةِ والبيئيَّة، واكتشافِ مُضمَراتِها، والتَّسواحِ عبر أرصدةِ ذواكرِها.

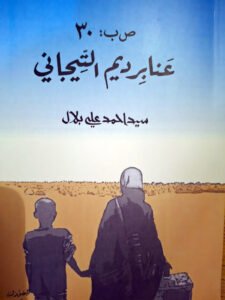

ولا يبعِدُ ذلك عن ضفَّةِ السَّردِ المقابلة، حيث عنابر ديم التِّيجاني وقاطنوها من العتَّالة وفِرَقِ الكلَّاتِ والخفراءِ والعربجِيَّة. وهم يكدحونَ عبر ساعاتِ اليومِ في الصَّيفِ والشِّتاءِ والحرِّ والبرد، مُنحَنينَ تحت وطأةِ الأثقال. والرِّوائيُّ في رِفقةِ والدِه العامل، يُقيمُ معه في العنابِرِ لمدَّةٍ تمتدُّ لِتِسعِ سنوات. في عنبر الكلَّتَيْنِ السَّابعةِ والثَّامنة، ضمنَ العنابرِ المقسومةِ لمجموعتَيْنِ متساويتين، “كأنَّهما جَناحَا طائرٍ جسدُه الطَّريقُ التُّرابي”. ويُجاوِرُ العنابرَ من الجهةِ الغربيَّة “ديم سلبونا”، وما يستدرِجُه للذَّاكرةِ من الأسماءِ الاحتجاجيَّةِ البليغة الًّتي يُطلِقُها الكادحون على مناطقَ طرفيَّةٍ، مثل “طردونا” و”زقلونا”، حين تركِلُهُمُ المدينةُ إلى أطرافِها النَّائيةِ المنسيَّة.

ونُعايشُ تفاصيلَ السَّفَرِ من القريةِ إلى المدينة، بعد وداعِ الأُمِّ “الصَّارمِ”، والَّتي تُكافِحُ اليُتمَ بتماسُكِها وحضورِها ومَدَدِ عطائها الثَّجَّاج. ونُرافِقُه في الرِّحلةِ بالقطار، حيثُ الحواسُّ المنتبِهَةُ الرَّصَّادة، والَّتي تتوقَّفُ عند سِتَّاتِ الشَّايِ الجليلاتِ في محطَّةِ أبو حمد “اللَّاتي ليس بين أولويَّاتِهِنَّ كسبُ وُدِّ الزَّبونِ، وإنَّما عليه أوَّلاً أن يتأدَّبَ في حضرتِهِنَّ”؛ ووصولاً إلى بورتسودان، والدَّهشةُ برؤيةِ أنوارِ النِّيون الخضراء. ونتوقَّفُ لاحقاً عند مشهدِ تلاوةِ القرآنِ في السُّوق: “كنتُ أغمِضُ عينَيَّ وأبدأُ بالتِّلاوة، دون أن أكترِثَ أو أُتابِعَ ردَّ فعلِ الشَّخصِ المستمع، وما إذا كان يُصغي حقَّاً لما أقرأُه أو أنَّه كان يعتبرُني ظاهِرةً قرويَّةً ساذَجةً في المدينةِ تستحِقُّ الفِرجة”.

وفي سياقٍ آخرَ، يظهرُ التَّمهُّرُ في وصفِ المشاهدِ الَّتي تحكي تفاصيلَ الحياةِ اليوميَّة في العنابر، وبيئتِها المتضامِنةِ الآمنة، الَّتي لا تخدِشُ سلامَها مشادَّاتٌ أو عراك؛ ونتابعُ من بين اللَّقطاتِ اللَّافتةِ طبيعةَ مهامِّ الحراسةِ الليليَّة الَّتي يقومُ بها الخفراءُ، حيث “يُنبئُ كلُّ واحدٍ منهِمُ الآخرَ عن وجودِه ويقظتِه بإطلاقِ صيحةٍ بالرَّقمِ الَّذي يلي ما أعلنَه الخفيرُ السَّابق”؛ وكتابةَ الخطاباتِ للعمَّال، والَّتي امتدَّت لسنواتٍ وفتحت كُوَّةً على أحوالِهِم والتزاماتِهِم، ونسجتِ العديدَ من الأواصرِ الممتدَّة. بالإضافةِ للطُّقوسِ ذاتِ النَّكهةِ الخاصَّة في يومِ الجمعة، والمؤذِّنِ بنبرتِه المميَّزة”، وكأنَّه يُمَضمِضُ فمَه بكلماتِ الأذان”. وصولاً لشهر رمضان، حيث يُواصِلُ العمَّالُ كدحَهم تحت درجاتِ حرارةٍ لاهِبَةٍ تجعلُهُم “يقفزونَ إلى البحرِ بملابسهم، لكي يُبَرِّدوا أجسادَهم مع هبوبِ الرِّيحِ على ملابسِهِم وهي مبلَّلة”؛ والمخاطرِ الجسيمةِ المُحدِقَةِ بعملِهِمُ اليدويِّ المرهق، والَّتي قد تبلُغُ درجةَ تعريضِهِم لإصاباتٍ جسيمة، أخفَّها فقدانُ أُصبُعٍ أو أكثرَ من أصابعِ اليدَيْن أو القدمَيْن؛ كلُّ ذلك، مقابلَ أجورٍ زهيدة بالكادِ تسُدُّ الرَّمَقَ وتكفلُ السِّتر. وهو ما يستدعي للذِّهنِ كلمات صلاح أحمد إبراهيم: “أوهاج قبل أن يُحقِّقَ الآمال/ ويملأَ التِّكَّةَ من سِروالِه بالمال/ هَوَت على دُماغِه رافعةُ الميناء/ فانخبطت جثَّتُه في الأرضِ تحت أرجلِ العمَّال/ وامتزجَ اليافوخُ بالدِّماءِ بالودَكِ وبالقُمَّلِ وبالخُلال/ دماؤه تجمَّدت على حديدِ البال/ وماتَ ولم يستلِمِ الريِّال/ واستأنفت أعمالَها رافعةُ الميناء- ما الحمَّال؟”. والمدينةُ تُعامِلُهم بصلفٍ كأنَّهم محضُ تروسٍ منهَكَةٍ ومهمَلَة، لا يملكونَ أن يستمتعوا بالحياةِ فيها: “كانوا يعيشونَ كأنَّهم موجودونَ في مكانٍ آخرَ أو أنَّ الحياةَ نفسَها تُوجَدُ في مكانٍ آخر”. وهُمُ الطَّالعونَ بإشراقِ فقرِهِمُ النَّبيلِ من شعريَّةِ حُمِّيد: “سلعتم الضُّراع والعرق اليَخُر/ عمَّال المدن، كلَّات المواني، الغُبُش التَّعاني/ بحَّارة السُّفُن، حشَّاشة الغُصُون، لقَّاطة القطن”. وهو قدَرٌ مُبهِظٌ سيختبِرُه الكاتبُ في فصولٍ مُقبِلَةٍ من حياتِه.

ويستمرُّ تسريدُ المراوحةِ بين صدرِ القريةِ وهامشِ المدينة، والتَّنقُّلُ بين عالمٍ حُرٍّ وآخرَ منضبِط، وسوانِحُ العودةِ للقريةِ في العطلاتِ الصَّيفيَّة، والاستمتاعُ بدفئها وأُنسِها، وبالنُّجومِ الَّتي تُرصِّعُ سماءها: “تكادُ تسمعُ فيه وحيحَ الأرضِ وهي تدورُ حولَ نفسِها”؛ والتَّشابُكُ الوثيقُ لعِلمِ الفَلَكِ مع إيقاعِ الحياةِ في القرية ومواسمِها الزِّراعيَّة؛ ودروبُ القريةِ والطُّرُقُ المتعرِّجةُ حولها، وهضبةُ السَّحابة، وممرَّاتُ الوادي، وصخرةُ “أب لقاديب” الرُّسوبيَّة بمِنصَّتِها المُهِيبة، الَّتي يتكسَّرُ عليها الدَّاهِمُ من موجاتِ السُّيولِ والفيضانات؛ والخضرةُ البهيجةُ لأشجارِ المَرَخِ والظِّباءُ الجفولة، الَّتي تتقافزُ من حولها. ولعلَّه ذاتُ المكانِ الَّذي يستدعيه في شعريَّته، حيثُ: “يتودَّدُ العُشبُ الطَّريُ/ مُقَبِّلاً أطرافَ أقدامي”.

ولا نملُكُ إلَّا أن ندخُلَ على أطرافِ حِسِّنا وحواسِّنا مقامَ الآصِرَةِ القويَّة بالشَّقيقِ الأكبرِ إبراهيم، “الَّذي كان بمثابةِ أبٍ ثانٍ”، وتأثيرِه البائنِ على رُوحِ الكاتبِ وتصوُّراتِه وتكوينِه القِيَمِيِّ والإبداعيِّ والفكري، وعلى مُجمَلِ ميولِه واهتماماتِه، بما يشمَلُ نهمَ القراءةِ المبكِّرَ والشَّغفَ بالمطالعةِ وتنوُّعِ حقولِها بين سردٍ وشعرٍ وتراجِمَ، عبر المجلَّاتِ والكُتُبِ الَّتي ارتبطت عنده “برائحةِ النَّفتالين”؛ والحساسيةَ الإنسانيَّةَ الشَّفيفة، رغم اليفاعةِ الَّتي استطاعت أن تُميِّزَ النَّاتئَ عن حِسِّ الشِّعرِ وقُماشتِه، حينما اعتراهُ ما يُبرِزُ “النَّعرةَ الذُّكوريَّةَ الطَّاؤوسيَّةَ النَّرجسيَّة”. وهو ذاتُ الحِسِّ النَّبيلِ الَّذي جعله يخجلُ وينفُرُ من تباهي والدِه بنجاحِه، لإدراكِه أنَّ ابنَ الشَّخصِ الآخَرِ لم يُحقِّقِ النَّجاح. ولا ينفصِلُ ذلك عن إجهاشِه في طفولتِه -عندما بَقَرَ الضَّبعُ نَعجَتَه وصديقتَه الأثيرةَ ذاتَ الصُّوفِ الأحمر- وشهقاتِه ونشيجِه الحارِّ لاحقاً، وهو يُعيدُ قراءةَ شهاداتِ بعضِ النَّاجينَ من مذبحةِ القيادة، بما يفوقُ وحشيَّةَ الضِّباع؛ بينما يتكفَّلُ شعرُ الفيتوري بصَوغِ شهادةِ المغدورينَ: “قتلوني وأنكرني قاتلي/ وهو يلتفُّ بردانَ في كفني”.

ونقِفُ غيرَ مرَّةٍ عند إشارةِ الكاتبِ لطاقاتِ الحنانِ والعطفِ الهائلة عند مَن أطلقَ عليهنَّ عبارةَ “أُمُّهاتٍ بلا حدود”، بما يشمَلُ الجاراتِ وزوجاتِ الأقاربِ والخالاتِ والعمَّات؛ واستحضارِه لمشهدٍ مؤثِّرٍ لمرورِ النِّساءِ “وهُنَّ يحملنَ صفائحَ الماءِ من النَّهرِ الى البيوت، وحينما يطلبوا منهنَّ الماءَ أثناء لَعِبِهِم على الطَّريقِ تثني إحداهُنَّ إحدى قدمَيْها لكي تتمكَّنَ من ملءِ الكوبِ الطَّافي على سطحِ الصَّفيحةِ بالماء، ونشربُ دون أن ننتبِهَ إلى معاناةِ الأُمِّ أوِ الخالة الَّتي سقتنا من الصَّفيحةِ الَّتي تحمِلُها على رأسِها بعد تلك الانحناءةِ العصيبة، لِتستقيمَ بعدَها لاستئنافِ السَّيرِ إلى منزلِها لملءِ أحدِ الأزيارِ بما النَّهر”.

ونعودُ لِنشهدَ انفتاحَ أفقِ القراءةِ لاحقاً على الكتابةِ والتَّرجمة، وتمثُّلَه للزِّراعةِ كمُوجِّهٍ نظريٍّ في حقلِ التَّرجمة، حينَ يُمرحِّلُ التَّرجمةَ محتذياً نموذجَ الزِّراعةِ في تفكيكِ الكُتَلِ وتهيئةِ الأرضِ وتنظيفِها وتسويتِها قبل إلقاءِ البذور، وحينَ تُعشِبُ التًّربة وتطِلُّ الغرساتِ الخضراءِ برأسِها، وما يُخلِّفُه ذلك من استمتاعٍ وبهجةٍ بمشاهدةِ ثمرةِ الجهدِ الَّذي يظلُّ يتأمَّلُ ويتلمَّظُ حلاوتَه.

ولا يفتقِرُ إلى حِسِّ الفكاهةِ ورُوحِ الدُّعابةِ وهو يسرِدُ المناوراتِ والمغامراتِ لأجلِ الاستمتاعِ بمشاهدةِ مبارياتِ كرةِ القدم، والسِّينما والأفلام، وأجواءِ دُورِ العرضِ وفواصلِ الإعلانات، واللَّقطاتِ الفكِهَةِ لأثرِ إدمانِ أفلامِ رُعاةِ البقر “الكاوبوي” على المتفرِّجين، مثلَ الرَّسمِ الكاريكاتوريِّ بالكلماتِ لأحدِهم وهو “يسيرُ مختالاً وكتفَه الأيمنَ يميلُ قليلاً نحو الأرض، بينما يدَه اليُسرى تكادُ تُلامِسُ جيبَ بِنطالِه الأيسر، وكأنَّه يستعِدُّ لإخراجِ مُسدَّسِه كي يسبِقَ عدوَّه الخياليَّ في إطلاقِ الرَّصاص”؛ ومنظرِ التَّرزيِّ في ديم عرب وهو “يجلِسُ خلفَ ماكينةِ الخِياطة خارجَ أحدِ المتاجر، وهو يرتدي ملابسَ الكاوبوي”، “وكأنَّه قد خرجَ للتَّوِّ من مشهدٍ سينمائيٍّ” وفقَ التَّعليقِ الطَّريفِ لأستاذِ الفنون.

وتمتدُّ المغامراتُ لِتشمَلَ محاولاتِ العملِ في العطلاتِ المدرسيَّة، بتأدِيةِ بعضِ الأعمالِ اليدويَّةِ الشَّاقَّة: من صناعةِ كوانينِ الصَّفيحِ، إلى العملِ مع التَّاجرِ الهنديِّ “صاحبِ الاسمِ ذي الإيقاعِ الدَّاوي” لفترةٍ محدودة؛ ثمَّ العملِ بمهنةِ لقَّاطِ القُطُنِ المُنهِكة، والَّتي تستغرِقُ نصفَ يومٍ كامل، يبدأُ من الخامسةِ والنِّصفِ فجراً، ولا يزيدُ أجرُه عن 22 قرشاً؛ “وهذا في ظلِّ دولةِ الاستقلال، وليس في عهدِ دولةِ الاستعمار”، وفقَ تعليقِ الكاتب. وقد يفهَقُ القارئ وهو يُحدِّقُ ساهماً إلى الأعلى، في محاولةٍ للإمساكِ بالفروقِ بين الدَّولتَيْنِ المُشارِ إليهِما في العبارةِ الأسيفة.

ونصِلُ للانعطافةِ المركزيَّة بالانتقالِ للسَّكنِ في داخليَّةِ طلَّابِ المدرسةِ الثَّانويَّةِ الحكوميَّة، وتأثيرِها على وعيِ الكاتبِ ونُضجِه الإنساني؛ ومجملِ الصُّروحِ التَّعليميَّةِ الَّتي تعرَّفَ فيها على مَن ” صاروا حبَّاتٍ في مِسبحتِه الرُّوحيَّة”. ولا نُغادِرُ هذه المحطَّة دونَ أن نقِفَ للحظةٍ عند وصفِ المدرسة، وبلا تعليق: “كان بالمدرسةِ ما مجموعُه 20 فصلاً، وهناك أيضاً مكتبةٌ تُحيطُها الأشجارُ ومسرحٌ ومقهى. ثمَّ قاعاتُ تناوُلِ الطَّعامِ لطلَّاب السَّكنِ الدَّاخليِّ وأساتذتِهِم؛ وبالقرب من ذلك، تُوجَدُ عيادةُ مساعدٍ طبيٍّ وممرِّضين. وكان للأساتذةِ نادٍ مُطِلٌّ على البحرِ لا يفصِلُه عنِ المدرسةِ سوى شارعٍ نتجوَّلُ فيه بعد العصرِ أحياناً. كما كان هناك مكانٌ للسِّباحةِ على البحر؛ وبالقُربِ من محيطِ المدرسة، تُوجَدُ حديقةُ البلديَّة الَّتي تضمُّ مكتبةً محتشِدَةً بالكتب”.

كما لا يُمكِنُنا بحالٍ تجاوزُ مشهَدِ بناتِ مدرسةِ الكمبوني، الَّذي يتعذَّرُ وصفُه من هَولِ وَقعِه، حينَ يمُرُّون بهِنَّ: “ربَّما يحتاجُ لأداةٍ سينمائيَّةٍ تنقُلُه بتقنيةِ التَّصويرِ البطيء، حيثُ تتقدَّمُ الفتياتِ غيرَ آبهاتٍ بما حولَهِنَّ، بينما نعيشُ نحنُ لحظاتٍ محتقِنةٍ بالادِّعاءِ الزَّائفِ باللَّامبالاةِ والانفلاتِ عن الانضباطِ حتَّى نعبُرَ متاهةَ الوَجدِ المُتوهَّمِ في (جاذبيَّةِ البُرهةِ القليلة)، وننتقِلُ إلى الجانبِ الآخَرِ من مغناطيسيَّةٍ فادِحة”.

وبوصولِنا إلى نهايةِ هذه الرِّحلةِ المُثرِيَةِ الماتِعة، في أرجاءِ إبداعيَّةِ الشَّاعرِ والكاتبِ الفارِعِ سيدأحمد بلال، نلحَظُ أنَّه يُقدِّمُ اعتذارَه القبليَّ عن مَغَبَّةِ إضاعةِ وقتِ القارئ سُدًى، وتحذيرَه الَّذي يستبِقُ القراءة، بل ووصفَه الكتابةَ التَّسجيليَّةَ التَّوثيقيَّة، التي تُمَكِنُ من أن يُؤبِّدَ بها ذاكرةً تلهَجُ بوجدانٍ جمعي، وتجربةً حياتيَّةً تكوينيَّة، بأنَّها مُصاغةٌ “بهذا الأسلوبِ اَّلذي تُهيمِنُ عليه التَّقريريَّة الخام”. وبدوري، أتركُ التَّعليقَ لَدَى كلِّ قارئٍ انتبَهَ للسَّعَةِ والمرونة، والتَّواضُعِ الَّذي ظلَّ يُلازِمُ عرضَ الأفكارِ والآراء دون أن يرهنَها كاتبُها لتفسيراتِه، ولو لغَفلَةٍ واحدة، والإصرارِ على الاحتفاظِ للآخَرِ بحقِّه وبحُرمَةِ حيِّزِه الخاص، ولسلسلةِ المواقفِ الرَّاسخةِ المتَّسقة، الممتدَّةِ من عند أبسطِ الملاحظاتِ والخياراتِ الحياتيَّة، صعوداً إلى المواقفِ التَّجابُهيَّةِ الرَّازِمة؛ ولَدَى كلِّ مَن يخرُجُ من لدُن هذه الكتابةِ المعتَّقةِ لاهجاً بإلفَتِها وعذوبتِها، مُبَلَّلاً برذاذِها، وموشَّحاً ببهائها.