حكائية القاص بشرى الفاضل الخصائص الأسلوبية

بقلم : لمياء شمت

تهدف هذه القراءة إلى مناقشة عدد من المحاور التي تمثل بعض أهم الملامح والخصائص الأسلوبية للمنجز السردي للقاص بشرى الفاضل.

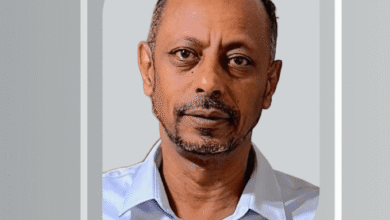

يعد القاص بشرى الفاضل من الأصوات الإبداعية التي أثرت في المشهد السردي السوداني عامة، والقصة القصيرة على وجه الخصوص. إذ توفر حكائيته مادة سردية عامرة بالجدة والتنوع والأصالة. وتتميز بالتجريب والمغامرات الفنية الجريئة. بإلاضافة إلى الأساليب الجديدة على مستوى الاشتغال اللغوي والأدوات الفنية.حيث يظل يبرز في مجموعاته القصصية المتتالية الطابع اللغوي التجريبي التوليدي الثوري، العامر بالاجتراحات والخلخلة والانزياحات اللغوية. إضافة إلى تسخير الأقنعة والفنتازيا، والمفارقات والتهكم والسخرية الواخزة، التي تنفذ بموضوعاته إلى أفق الاستبطان والتفلسف.

وتشكل البيئة الثقافية المحلية والواقع الحياتي اليومي المصدر الرئيس الذي يستلهم ويغترف منه القاص موضوعات وبؤر حكائيته. ومن ثم يشرعه ليلامس به أفق الإنساني الكوني العريض. وقد أسهم ذلك مجتمعاً في ضخ طاقة جديدة في المشهد الإبداعي للقصة القصيرة السودانية. وتميزت تلك المساهمة إبداعية بطاقة جبارة على الحكي المؤنس، متعدد المواضيع والأصوات ومكتنز الدلالة.

الاشتغالات اللغويــــة

يتميز المنجز الإبداعي للقاص بشرى الفاضل بخاصيتي التجريب والتثوير. الذي يهدف في جميع أشكاله إلى طلاقة الخروج عن مألوف اللغة ومحابسها القاموسية. حيث تعمل تراكيبه اللغوية المتنوعة على تجاوز حدود الإقامة في حيز الثابت والساكن والمستقر. لنجد أن الاشتغالات اللغوية في نصوصه القصصية تعمل وفقاً لذلك على ازاحة كل ما يعيق التداعي الحر. ومن ثم تطويع اللغة لأقصى حدودها لخدمة المتن السردي وإعمار أفقه الدلالي. ويتم ذلك بتقليب اللغة على كافة أوجهها عن طريق اللعب اللغوي بالتراكيب والأصوات وأطياف المعاني، لتؤدى دوراً مركزياً في إغناء النص وتذخير حمولاته الجمالية والدلالية.

ولعل ذلك الاستثمار الخلاق في طاقات اللعب اللفظي والصوتي. وتحويل المفردات، عبر حزمة خروقات لغوية إبداعية منتجة، إلى حقول دلالية ولود، محتشدة بالدلالة هو ما يمنح تلك السرود سمتها الإبداعي ونكهتها الأسلوبية الخاصة.

وهكذا فأنه يمكننا القول بأن اللعب اللغوي الفاعل والمفعم بالحيوية يشكل واحدة من أبرز التكنيكات الفنية والجمالية للقاص بشرى الفاضل. والتي تتطلب بطبيعتها قدراً كبيراً من الحذق والدربة اللغوية، لتسخير ممكنات اللغة وتوظيفها إبداعياً في تعزيز حس المفارقة، والتهكم والسخرية، وإفشاء الومضات اللماحة في متونه القصصية المتعددة.

ويتمظهر الاشتغال اللغوي في المنجز القصصي لبشرى الفاضل عبر عدد من التقنيات الأسلوبية نذكر منها:

الــتـثـويــر الـلـغــوي

ويبلغ التجريب اللغوي عند يشرى الفاضل مرتبة ما يمكن وصفه بامتلاك القاص لقاموس فارق، وفقاً لطبيعته التركيبية والبنائية والاشتقاقية الخاصة. وتتكشف تلك الممارسة النظيمة عن نشوة لغوية عارمة ترفد الدلالة بحمولات تأثيرية وجمالية متصلة. ومن ذلك أن القاص قد ينفذ إلى المعنى المراد عن طريق اللعب على أفق المعنى الاستعاري والاحتمالي والاشاري التنبؤي. وما ينطوي عليه ذلك من تلغيز وايماء وتلميح وتكثيف. إضافة إلى الحرص على ترميز الألفاظ وازاحة معانيها الى دلالات ومعان خاصة ومقصودة. مما يسهم بدوره في دفع المفردات نحو مراتب دلالية قصوى. كما أنه يسهم إسهاماً جزيلاً في دقة التصوير، والسبك والتماسك السردي. ولا يقتصر ذلك على التثوير اللغوي ضمن الفضاء الداخلي للنصوص، وإنما يمتد كذلك ليُحدث أثره في تثوير عادات التلقي، حيث تفترض النصوص قارئ كفء، قادر على استكشاف دروبها والمشاركة الفاعلة في إنتاجها، كما سنتطرق لذلك لاحقاً.

الاجـتـراح

وقد عمل القاص عبر تجربته السردية الممتدة، على مراكمة رصيد من الاجتراحات اللغوية، عبر تجريب فني جمالي متصل، استطاع بشرى الفاضل أن يذهب به عميقاً دون أن يتردى في فخاخ التكلف، والصنعة والعسف الحداثي. وذلك باجتراح تعابير ماهرة استطاعت أن تثبت جدارتها بالخروج من بطون مجموعاته القصصية لشرعية التداول اليومي (أنظر نحت القاص لمفردة “طفابيع”، التي اصبحت جزء من القاموس اليومي السوداني، كم يتم استخدامها في كثير من الأدبيات).

الاشـتـقاق

وهو اقتطاع فرع من أصل لغوي يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل. وذلك بنزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا، ومن ثم مغايرته في الصيغة ليكتسب دلالات إضافية. وغالباً ما يتخذ ذلك شكلاً من أشكال المراهنة على دينامية اللغة وطواعيتها، عن طريق سك اشتقاقات تنحاز لقصدية اثراء القاموس اللغوي، وتوسيع الطيف الدلالي وبالتالي حفز التأويل. وذلك كما أسلفنا بشق صيغ لغوية مبتكرة ومرنة ومحتشدة بالدلالة. إذ يعمد القاص على سبيل المثال إلى اقتناص مفردة بعينها وإعادة تركيبها وتوجيهها دلالياً. أو استنبات تراكيب جديدة بنزع لفظ من آخر، وإكسابه ظلال لغوية مختلفة. (أنظر مثلاً لظلال المعنى الرديف في لفظ “دواخانات ” كمكان يفترض أن يوفر الدواء للمرضى)، (والخُطبخانة- كحيز خاص لتفريغ الخطب السياسية الجوفاء).

الـمـشتـركـات الـلـفـظيـة

وهي تكنيك لغوي يهدف القاص به إلى تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض لتخليق صيغ لغوية مبتكرة. وكوسيلة من وسائل التأثير والتوسع في التعبير. فاللفظة المركبة هي التي تتألف من عنصرين لغويين متحدين، وتكون اسما أو صفة أو فعلا. مما يؤدي بدوره إلى اندماج عنصري اللفظة في كلمة واحدة، واستقرار العلاقة التركيبية فيما بينهما. وذلك بهدف صوغ هيئة تركيبية أخرى تنتج عن الدمج. وذلك لغرض معنوي أو لفظي أو دلالي. ويتم ذلك عبر دمج وإدغام مفردتين، والخروج من ثم بمشترك لغوي توفيقي، يعمل في ذات الوقت على توسيع أفق المفردات الناتجة عن الدمج. حيث يحتمل اللفظ معنى يلائم السياق الذي يستخدم فيه، لتشع المفردة بإلالماح والإيحاء. (أنظر مثلاً تسخير القاص لمفردة “حيوالة” كدمج لمفردتي حيوان وآلة- و”هبالة” كناتج هلع وبسالة).

الـلـغـة العامـيـة

وهي مما يستحق النظر والرصد في اشتغالات بشرى الفاضل على خام اللغة، ومن ذلك توظيف العامية كمورد طبيعى غنى وكخامة تعبيرية أصيلة، تسهم بقوة فى رفد الصدقية وتماسك البناء الداخلى للنص. ذلك أن استخدام القاص للعامية في متونه القصصية لا يوحي بتوظيفها كخصم للفصحى، بقدر ما يقدمها كرديف مكمل، يظهر اللغة ككيان إبداعى مرن يتسع لثنائية الفصحى والعامية معاً. لتعملا بتساوق يتحقق معه مقتضى القص، دون قداسة متوهمة لكيان الفصحى، أو تنكر ثقافي للعامية كلغة يومية محكية.

ومن ذلك أن القاص لا يكتفي بقصر العامية على حدود الحوار بين الشخوص، وإنما يسخرها فنياً لتتحالف مع الفصحى لتسهما معاً بفاعلية في تعرية منطق الاشياء الداخلى، وفتح النوافذ للقارىء ليرقب خلفيات المشهد الإنسانى المركب. ليدلف ذلك بالقارىء بإنسيابية قصوى، وبأناة محكمة الى مسارب وكشوفات النص الداخلية. ( نص المرأة المتمحركة مثالاً).

ولابد لنا أن نقف كذلك عند الهجانة اللغوية الطريفة، التي يتوخى القاص عبرها تضييق الشقة بين الملفوظ والمكتوب، ومؤاخاة العامي بالفصيح. حيث يعمل على توظيف الدفق الطاقوي للصوت، والفيض السمعي المؤثر للكلمات العامية، بما يحولها إلى بؤر دلالية مشعة، كما في حالات تتصل بالحركة أو الصوت أو الشكل (المدافسة والمعاتلة، والمعوعاة والمزازاة، والكعوجة) على سبيل المثال.

الاسـمــاء

ونجد أن الاسماء تشكل حقلاً بالغ الخصب في النصوص القصصية لبشرى الفاضل. وذلك عبر إعطاء دور أساسي للاسم كنصيب من دلالته الحاشدة. حيث نلحظ أن اسماء الشخوص غالباً ما يكون لها قدر وافر من معانيها، بكل درجات الالماح والإشارة الطاوية. وذلك ملحوظ مثلاُ فى (الرحيل إلى جنة الجراد)، حيث ترتبط اسماء الجراد بوشيجة صوتية واشتقاقية مع حروف مفردة (جراد). ومن ذلك “جريرة وجارد وجبورة”. أو قد تأتي الاسماء منحوتة من كدح الشخوص وأقدارها (أنظر اسم الطفل المستعبد ” فرج ” وأمه المغلوبة على أمرها “الراجين الله” في نص تحولات النقطة وعبدالقيوم الذي يقوم من قبره لينجز حملته الانتقامية). اما فيما يخص اسماء الأمكنة فأن الأمر يرتبط كذلك بطبيعة المكان ودلالته. مثل الاشارة المضمرة في اسم قلعة (حاح)، حيث يساق السجناء بالسياط. وقرية (بؤسسستان)، حيث الشعب غارق في انكساراته وأتراحه.

طـاقـة الـصـوت

ونقف هنا على خاصية أخرى تتمثل في استثمار خامة الصوت ودفقه الدلالي في رفد المشهد السردي. وغالباً ما يتم ذلك عن طريق توظيف كل ما يجلبه الصوت من إيحاءات ودلالات. مثل الإيماء لأبعاد اخرى تزيد من قوة سبك وصدقية المشهد السردي، حيث يتآزر الصوت مع الصورة لقدح شرارات دلالية هامة تسهم في تعبيد مسالك النص وتوسيع حدوده. ومن هنا ينبع اهتمام القاص الجم بالتوثيق للصوت البيئي المحض، والعمل على دقة معالجته صوتياً، ومحاكاته بوزنته السمعية. وتوظيفه من ثم كركيزة أخرى من ركائز النص التعبيرية، لإرتياد مستويات حكائية جديدة. (انظر الكحة المضمومة في نص “المرأة المتمحركة”، والاستفهام الحائر للبعير بازل ورفيقته المحزونة).

وجدير بنا هنا أن نذكر المبحث الذي قدمه الناقد معاوية البلال عن أثر الأصوات في المنجز القصصي لمعاوية محمد نور. وإبرازه لتلك الخاصية الأسلوبية المهمة، والعمل على إضاءة إضطرادها وثقلها التعبيري، الذي يحولها إلى أبنية دلالية قائمة بذاتها، تدعم مشروع التفسير الكلي للنص. كما أنها تكشف الأثر الثقافي البيئي الكامن في تجذر الأصوات في البنية النفسية والوجدانية للقاص، وارتباطها من ثم بدلالات تتعلق بظلال معنوية، كالانشراح والغبطة، أو الفجيعة أو الخوف والتوجس.

ويجضر ذلك التوظيف في النصوص القصصية لبشرى الفاضل، حيث تستثمر الأصوات فنياً لتتحول تلك التشكيلات الصوتية إلى حزم دلالية وهابة، تنسج بدورها شبكة إشارية خاصة من الأثر السمعي لأصوات مختلفة كالسعال والهمهمات والغمغمات والزفرات والشهقات. في سعي إبداعي لمضاعفة القوة التعبيرية، عن طريق المزج الخلاق بين القيم الصوتية والتصويرية كما ذكرنا آنفاً.

الـتـنـاص مع الـحكـي الـشـعبـي

وغالباً ما يتم عبر مستويين رئسيين:

أولاً مستوى محمولات النص

حيث تحتشد البنى الحكائية بالجريانات التحتية المعبأة بالمرموزات والموروثات والطقوسيات. فى نزوع وجداني مُلحّ لإستبطانات المخيلة الشعبية. عبر إشارات وتناصات عميقة المضمون وشديدة الإضاءة، وحيث الواقعى والخيالي وجها حادثة واحدة. وذلك بالانتقال السلس بين الحياتي اليومي والغرائبي الخارق. فالقاص يعمل في عدد من نصوصه على تشييد عالم مرجعي لمتخيله. يقدم فيه للقارئ عالماً بديلاً أو موازياً. بالاستناد على مد القارئ بمعطيات ذلك الواقع الجديد، وبالتالي تعريفه على طريقة مختلفة لإدراك ممكناته. ويشمل ذلك الطاقات الخفية لللكائنات والأمكنة والموجودات. والعلاقات القائمة بينها. ويبدو ذلك أقرب ما يكون إلى نكهة الأدب الياباني التقليدي ببراءته الروحية، وبعده الكوني، ونضجه الفني، وأيقونيته الجمالية المتميزة بالتداعي الحر وعافية الخيال ودقة الأسلوب. سيما في تمجيدها المتصل للطبيعة ومخلوقاتها وأقانيمها، وطاقاتها الداخلية العظيمة. (أنظر للنصوص التي ترصد وتتأمل الكائنات من دجاج أو جراد، كمخلوقات تستباح حرمة وجودها الطبيعي بالذبح والأبخرة الكيماوية القاتلة).

ثانياً مستوى تقنيات السرد

وتقدم النصوص القصصية أمثلة متعددة على التقاليد الشفهية الشعبية التقليدية. ومن ذلك العتبات الافتتاحية والاستهلالات الجاذبة، والمقاطع المسجوعة. وكذلك البنية السردية المرنة، التي تتكيف مع انشغالات الإنسان الوجودية والفلسفية، وخصوصياته الاجتماعية والثقافية. واستخدام الأقنعة من حيوان ومخلوقات غرائبية، بهدف انشاء علاقات جديدة مع الواقع تلغي، الحواجز بين العوالم وتسبر أقانيمها.

بالإضافة إلى استثمار الذاكرة التراثية والشعبية، كما في توظيف خاصية تمديد الصوت في الحكي الشفاهي للتعبيرعن الاستغراق في الصفة، (فالبحر أزراااق وحاجة السرة الخرفة عجوووز). وكذلك التدفق السردى المشحون بحمولات إخبارية متتالية، مع الحفاظ على التوتر السردي، وتنامي النصوص وانفتاحها على ممكنات سردية متوالدة، عامرة بشحنات التأشير والإيحاء. كما هو الحال في نصوص (هاء السكت) على سبيل المثال.

البساطــة والتـكثـيـف

كما حاولنا أن نوضح في محور سابق، فأن القاص يعمل على أن يضع القارىء إزاء بنية حكائية مرنة ولغة بسيطة في ظاهرها، لكنها فى ذات الوقت كثيفة ومزدحمة بالدلالة وأطياف المعانى. كمثال على سهل ممتنع بنائياً ودلالياً، بشارة أسلوبية خاصة تتسم بمسكوكة (لفظ يسير ومعنى كثير). ويأتي ذلك كأحدى نتاجات توسيع طيف دلالات اللغة وممكناتها، وفتحها نحو الأرحب في المعنى وتخومه وظلاله.

الـعـوالـم الـممكنـة

يعتبر استخدام العوالم الموازية لكائنات أخرى شكل قديم من أشكال التعبير الفنّي، والإفراغ الإبداعي، الذي يهدف إلى إنشاء علاقات جديدة مع الواقع. فالقاص يخطو إلى فضاءات تلك العوالم لينسج بحكائيته أمشاج الخيالي والواقعي، بأبعاد رؤيويّة في لُقيا إنسانيّة كونيّة جامعة. طامحاً إلى سبر حمولات الأفكار الكبيرة، بأوزانها الرمزيّة والقِيَميّة والعاطفيّة.

لنجد أن حكائية بشرى الفاضل تتجه لتخط مساراً لافتاً باتجاه عوالم أخرى موازية، بتقديم شخوص روائية قد تكون من الطير أو الجراد أو الأبل كما اسلفنا. حيث الأنسنة الغامضة الموحية التي يتابع فيها القارئ مثلا في نص (الرحيل إلى جنة الجراد) يوميات الجراد العادي والمثقف، والنحيل الأعجف والسمين القميىء الراتع فى الخضرة المعدلة وراثياً. لتتبدى مفارقات الحياة بما فيها من تناسل للمتناقضات والاكراهات والانكسارات. حيث الاشارات المتصلة للخواء الروحي، والغزو المدني المتكلف، والانسحاب القيمى والتدليس الاجتماعى.

يتم كل ذلك عبر محاولة الإحاطةٍ السردية الحاذقة بتفاصيل عالم الجراد.حيث يقدّم الكاتب مثلاً مفهوماً وصفيّاً مختلفاً للمرئياتِ والمسموعات. فهو يحلّق بالقاريء على جناح جرادة في عالم الأفق، في مسحٍ طبوغرافي، وواقع بصري مختلف تنقله لنا أعين جرادة ترى ما لا يراه الآدمي. كما يهتم القاص كذلك بالتفصيل الفيزيائي الدقيق لعمليّة الطيران، بكل ما تشمله من الحركات والاستجابات التبادليّة الوظيفيّة مع الترجحات والتيّارات الهوائيّة والانعكاسات الضوئيّة.

وهو ما يمثل أيضاً دعوة مضمرة إلى رحلة كشف في صميم الوجود، والتحديق العميق المليٌ في جزيئات الواقع، والاستقراء لطبائع الأشياء، بإدراك لا يراها كمسلّمات باردة، بل يداورها بوعي كاشف، ولغة كثيفة تمتلك أكثر من مستوى للدلالة، في كدح متصل لتقطير مضامين التجربة الإنسانيّة، ومحاولة القبض على جوهرها واختزال وتلخيص بعض خبراتها وتجاربها بطواعيّة إبداعية ماتعة.

أفــق الـفـيــزيـــاء

ويكشف تفحص منجز القاص بشرى الفاضل الإبداعي عن شغفه المفيض بالفيزياء والفزيولوجيا كمرجع استلهام رئيسي. حيث يوظف تلك المادة الطبيعية والعلمية الخصبة دون تحميل المتن الحكائي أعباء وأثقال الخطاب المعرفي. إذ تبدو تلك العوالم وكأنها تستأثر باهتمام القاص، وتغويه ليجتاح غموضها. لينهمك في كفاح الحس والحواس، رغبة في إدراك واستبصار كون واسع غير متناه، مسترشداً أحياناً كثيرة بتصرفات جسيماته المتناهية الدقة والصغر، وموجوداته الهائلة التنوع والحيلة. ويشمل ذلك فيزياء الكون والكائن في ذريتها وحيويتها وكيمائيتها وميكانيكيتها. كمفتاح مُحتمل لرتاج عوالم حكائية متجددة، لا يغيض إدهاشها وعجائبها. لتعمل روح الحكاء على مزج ذلك الأفق الكوني والعلمي باليومي والشعبي والفلكلوري والأسطوري. حيث يبدو القاص منخرطاً عبر النصوص في محاولة النفاذ الى كنه التأثير المتبادل بين الكوني والفيزيائي، والفيزيولوجي والفكري، والنفسي والروحي. في نزوع مُلحّ للقبض على كل ما تتشكل به الرؤى والأحاسيس والمعارف والرغبات الإنسانية.

وتحفل النصوص القصصية المختلفة بتسريد لا يكاد يكف عن الاستكشاف والتحليل، وتعرية منطق الاشياء الداخلى. مما يجعل منجزات الكاتب القصصية تميل لكونها قصص استبطان وتفلسف، كما أشرنا آنفاً، أكثر منها قصص حدث ووقائع. ولننظر مثلاً لشخصية شيزو الطفابيع (في نواته فراغ ناتج عن انقطاع الحب، تدور حوله جسيمات الهرطقة). أو لنتعرف على النزعة الدراكولية للطفابيع مصاصة الدماء التي تعتاش بالأذى. ليرى القارئ تركيبتهم الجسمانية العجيبة، وأياديهم الفأسية كونهم (كائنات خاطفة نوعين فهي شبه بشرية شبه حيوانية.هم الحلقة المفقودة دون شك). ويلوح سعد المنتحر الذي (أصبحت ذاكرته تعمل عمل المغنطيسات النانوية). وتحولها من ثم الى ثقب أسود هائل تدور حوله بلايين المجموعات الشمسية.

وهناك أيضاً الحرص على إقتناص اللحظات الكونية المتجاوزة. كلحظة الخلق وما يحيط بها من غموض وسحر وطلسم، ورعب فيزيولوجي هائل. كما في الإنفجار العظيم، وتخلق الكون بطاقاته الهائلة وموجاته الكاسحة وقواه المجهولة. أو محاولة تقصي وتجسيد وهلة المخاض القدسية وصرخة الطلق الرهيبة ببعدها النفسي والوجداني. كما يوظف القاص الخروقات الفيزيائية كما في نص ( السفينة الجامحة)، بما يجاري منطق أفلام الكرتون، حيث السفينة التي تنطلق كالمسعورة نحو الميناء، فلا يبدو هناك من حل إسعافي مُنقذ سوى جر الميناء للخلف، لإبعاده عن شرور تلك السفينة الشكسة المعتوهة. وغير ذلك من الأمثلة التي تتجسد عبر المتون السردية المختلفة.

القارئ النموذجـي

وفقاً لأيكو فأن النص محض (آلة كسولة)، ونسيج بياضات وفراغات. ما يعني افتراض أي نص إبداعي لقارئء (نموذجي)، كعصب تأويل مركزي. وذلك يعني أن النص يمثل بنية افتراضية أو احتمالية تتحقق من طرف القارئ الممتلك لفعل قراءة نوعي.

وهو ما يدعم فكرة التشارك النصي والتعاضد التأويلي بين مثلث (القاص- النص- القارئ). باعتبار أن النص يفترض قارئه كشرط حتمي لقدرته الإبداعية التواصلية. ومن هنا يبدأ دور القارئ الذي يتفاعل ويحرك موسوعته الثقافية والمعرفية من خلال تحاوره مع النص. ويتم ذلك عبر بناء مسارات استكشافية واستدلالية، وكذلك عبر الانفتاح على أقصى امكانات التأويل. مع افتراض أن القاريء النموذجي يجب أن يحترم قواعد اللعبة، وينتبه إلى الإشارات المبثوثة بين ثنايا النصوص، اعتماداً على حدسه وخبراته وموسوعيته. وهو ما يقوده للتفاعل مع النصوص بطرق تكشف له عن غمز دلالاتها، وروابطها المتعددة الظاهرة والمضمرة. مما يمكنه من المشاركة الفاعلة في ملء فراغات النص المحتملة. بل أن القارئ قد يصل إلى مرحلة من الكفاءة تجعله يستبق أحياناً أحداث المحكي، ليظل في حالة اشتباك دؤوب ماتع مع محمولات النص وممكناته الدلالية والجمالية. وهو مجتمعاً ما تعارف بمصطلحي “الكفاءة التأويلية” أو “القارئ الكفء”.

وهو مما يتفق مع طبيعة المنجز السردي لبشرى الفاضل، الذي يبدو أنه يراهن على قارىء يعرف كيف يتلمس طريقه داخل شعاب النص ودروبه الداخلية، لينخرط في تأمل حيواته وشخوصه، مغموراً بلذة الإستكشاف والسبر، واقتناص الومضات وإدراك كنه الاشارات والرموز. ومن ثم الانفعال بالجوانب الماكرة لطاقات الوجود، وخفايا التصرف الإنساني. وهو مجتمعاً ما يجيز القاريء لمزاولة تلك الشراكة الفاعلة التي تتأثث بمقتضاها ممكنات النص.

خـاتـمـة

هدفت الورقة إلى تعريف عدد من التقنيات اللغوية والأسلوبية التي تلعب دوراً مفتاحياً في المشرع السردي للقاص بشرى الفاضل، وتعطيه طابعه التجريبي التثويري. ومنها الاجتراح والاشتقاق، والمشتركات اللفظية، وتوظيف طاقة الأبنية الصوتية. كما وقفت الورقة على الوظائف الفنية والدلالية والجمالية التي تلعبها تلك الانحرافات الأسلوبية، والمجترحات والصياغات اللفظية، والتوليفات المفرداتية.

كما تناولت الورقة مستوى آخر من الاشتغالات الإبداعية مثل توظيف اللغة العامية ونديتها للفصحى في نصوص القاص. والتناص مع الحكي الشفاهي الشعبي على مستوى محمولات وتقنيات السرد. بالإضافة لاستخدام العوالم الممكنة كواقع موازي. ونظرت القراءة كذلك إلى علاقة المنجز السردي للقاص بأقانيم الفيزياء والفيزيولوجيا كمصدر رئيسي للإستلهام.

كما أشارت الورقة للاستثمار الإبداعي في طاقات اللعب اللغوي والانزياح الأسلوبي واقتراحه لقارئ كفء، بخصائص تشمل امتلاك الحساسية الكافية لالتقاط الخبايا الدقيقة للنص، وكذلك الطاقة التحليلية السابرة التي يسخرها القارئ لفك شفرة النص، والامساك بظلال الدلالة، وتحقيق شرط شراكته الفاعلة في إنتاج النصوص.

مصادر

الحبوب، عبد الماجد عبد الرحمن 2013 ، دور الفجوات المفرداتية والمستجدات اللفظية في تشكيل الخطاب السردي:حالة نصوص الكاتب بشرى الفاضل

البلال، معاوية 1993، مجلة الخرطوم -العدد الثاني، الهيئة القومية للثقافة والفنون

الفاضل، بشرى 1990، حكاية البنت التي طارت عصافيرها – مجموعة قصصية الطبعة الاولى مطبعة الخرطوم

الفاضل، بشرى 2000، أزرق اليمامة نصوص قصصية،عزة للتوزيع والنشر.

الفاضل، بشرى 2008، فيزيزلوجيا الطفابيع، نصوص قصصية، دار مسارب.

الفاضل، بشرى 2009 (ثلاث مجموعات قصصية) ، دار الحضارة مصر

الفاضل، بشرى 2013، فوق سماء بندر مجموعة قصصية دار مدارات

أمبرتو إيكو (1988)، القارئ النموذجي- ترجمة أحمد بوحسن، مجلة آفاق، المغرب